Caractéristiques

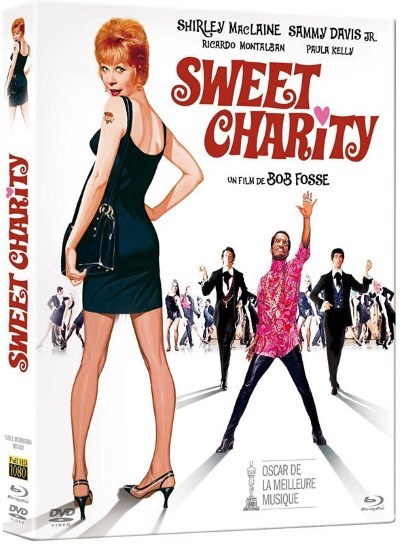

- Titre : Sweet Charity

- Réalisateur(s) : Bob Fosse

- Avec : Shirley MacLaine, John McMartin, Ricardo Montalban, Sammy Davis Jr., Chita Rivera, Paula Kelly...

- Editeur : Elephant Films

- Date de sortie Blu-Ray : 24 août 2016

- Date de sortie originale en salles : 3 septembre 1969 (France)

- Durée : 2h29

- Acheter : Cliquez ici

- Note : 7/10 par 1 critique

Image : 4/5

Présenté en Blu-Ray pour la première fois en France, Sweet Charity bénéficie d’un rendu stable au niveau des couleurs et des contrastes, avec une définition plus que correcte. On notera simplement une légère absence de grain, un peu trop lissé par endroits, même si ce « lifting » demeure relativement discret sur un écran plat standard.

Son : 5/5

Le film est proposé en VO sous-titrée ou VF, toutes deux en stéréo 2.0. Si l’on préfère la VO pour la voix inimitable de Shirley MacLaine, la version française s’en tire bien et les deux pistes bénéficient d’un bon mixage, sans souffle, qui permet d’apprécier la musique et les chansons à leur juste valeur, chose primordiale pour une comédie musicale.

Bonus : 4/5

Après une présentation de l’oeuvre par le critique Xavier Leherpeur, qui revient sur son contexte de création et son aspect avant-gardiste, 3 ans avant Cabaret qui plaça définitivement Bob Fosse au panthéon des meilleurs réalisateurs de comédies musicales, Elephant Films nous propose la fin alternative, finalement rejetée par les studios, ainsi que deux intéressants making-of : l’un sur l’adaptation du spectacle de Broadway au cinéma, l’autre sur les costumes du film, présenté par la légendaire costumière Edith Head (Boulevard du crépuscule, Vertigo), qui oeuvra pour les studios des années 30 à sa mort au début des années 80 et explique ici son approche. Des suppléments relativement courts mais qui constituent un véritable plus, permettant de replacer le film dans le contexte de l’époque et d’en saisir la modernité.

Synopsis

Synopsis

La douce et rêveuse Charity Hope Valentine exerce la profession de « taxi-dancer » dans un dancing New-yorkais. Alors qu’elle va de mésaventures en mésaventures sentimentales, elle continue de rêver du grand amour, de l’homme qui la sortira de sa vie sordide. Un soir, elle rencontre Oscar, un timide agent d’assurances…