Caractéristiques

- Titre : Titane

- Réalisateur(s) : Julia Ducournau

- Avec : Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier, Laïs Salameh...

- Distributeur : Diaphana Distribution

- Genre : Horreur, Fantastique, Drame

- Pays : France

- Durée : 1h48

- Date de sortie : 14 juillet 2021

- Note du critique : 7/10 par 1 critique

Une Palme d’Or audacieuse

Palme d’Or-surprise de la 74ème édition du Festival de Cannes décernée par Spike Lee, Titane de Julia Ducournau a autant fait parler qu’il a divisé critique et spectateurs. Au-delà de la consécration du film de genre français, ce second long-métrage de la réalisatrice de l’excellent et troublant Grave a en effet provoqué des remous par sa violence frontale, mais surtout en refusant toute tiédeur et en assumant avec panache ses partis pris à la limite du jusqu’au-boutisme sans jamais s’excuser.

Entre violence, sensualité, souffrance de la chair, transformation des corps et fluidité des genres, la cinéaste accouche d’une œuvre imparfaite, parfois à la limite du grotesque, souvent casse-gueule, mais qui fascine et finit par émouvoir de manière inattendue dans sa seconde partie après une introduction aussi mouvementée qu’ultra-référencée.

Une introduction brute de décoffrage et ultra-référencée

Après une décennie 2010 où le cinéma a eu tendance à se faire davantage psychologisant, expliquant et surexpliquant parfois le comportement des personnages, Julia Ducournau prend le parti de poser son intrigue et son anti-héroïne, Alexia (magnétique Agathe Rousselle), de manière franche, en se contentant d’un contexte très minimal avant que la jeune femme ne tue une floppée de personnes en un temps record avec une baguette à chignon qui pourrait tout aussi bien être un pic à glace.

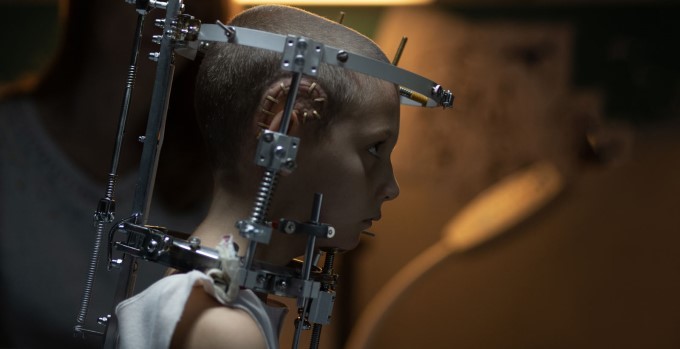

Enfant, la petite Alexia ne semble pas vraiment parvenir à susciter l’intérêt de son père : elle a beau donner des coups de pied dans le siège conducteur, celui-ci réagit à peine, jusqu’à ce qu’il s’aperçoive qu’elle n’a pas mis sa ceinture de sécurité et ne pivote violemment, causant un accident qui vaut à sa fille d’avoir une plaque en titane sur le côté du crâne. En sortant de l’hôpital, la gamine à la tête rasée façon Eleven dans Stranger Things (un clin d’œil visiblement assumé) se colle contre la vitre de la bagnole et l’embrasse. Parce-que la machine a eu une réaction sans doute plus vive que le paternel depuis sa naissance ? Ou parce-que grâce à elle il lui a accordé un minimum d’attention ?

On ne saurait en être sûrs et l’image peut sembler incongrue, mais toujours est-il que devenue adulte, Alexia continue de vouer un véritable culte aux voitures en participant à des salons autos où elle danse langoureusement sur les plus belles cylindrées de sport – une activité qui lui vaut une petite renommée dans le milieu parmi ces messieurs.

Tendue et renfermée à l’extrême dès qu’elle s’éloigne des voitures, Alexia semble avoir maladivement peur du contact avec les autres … tout en ayant, au fond, une envie et une faim voraces en la matière. Sauf que chez elle, tout contact ne peut qu’être violent et se solder par la mort de la personne dont elle a été proche physiquement ou émotionnellement, ne serait-ce qu’un instant. Dans les 20 premières minutes du film, les corps s’amoncellent ainsi à une telle vitesse que cela en paraîtrait presque comique (Ducournau arrive d’ailleurs très bien à disséminer de l’humour sans verser dans le second degré), tout en passant quelques images et styles cultes du cinéma à la moulinette en les réinterprétant à sa manière dans une euphorie visuelle à la hauteur de la frénésie meurtrière de sa protagoniste : Crash (on y reviendra), Christine, Fight Club, Orange Mécanique, Lost Highway, Tarantino, Winding-Refn… Tout y passe!

Un film viscéral au-delà de l’exercice de style

A partir de ce moment-là, soit on embarque à bord du train Titane, soit on reste sur le bas côté. Malgré sa maestria visuelle, le film pourra en effet en rebuter certains par son apparence clinquante ou sa manière d’afficher de manière ostentatoire ses références ou encore par l’apparente absence de justification au comportement de son anti-héroïne, qui ne devient finalement réellement compréhensible qu’au regard de la seconde partie à la caserne de pompiers – et, là encore, ce sera plutôt au spectateur de ressentir instinctivement les choses, la réalisatrice, et c’est tout à son honneur, se refusant à expliciter ce qui est implicitement présent et compréhensible.

Car Titane est un film profondément viscéral qui parle autant de chair, de désir, d’intimité que de notre besoin de contact et d’amour – autant de thématiques déjà présentes au sein de Grave. Néanmoins, ce deuxième long se veut également plus conceptuel et, de ce côté-là, menace parfois d’atteindre ses limites par surenchère.

Body horror et fusion corps-machine : un fond conceptuel employé de manière trop artificielle

Cela est plus particulièrement perceptible dans la partie body horror du récit, à mi-chemin entre Crash, Videodrome et Alien, qui est au final la moins convaincante du film et dont la réalisatrice aurait pu assez facilement se passer tout en racontant sensiblement la même chose. L’hommage à Cronenberg est un peu trop appuyé et les références à Crash ne fonctionnent pas réellement car, dans sa manière de montrer la fascination érotico-morbide d’Alexia pour les voitures (qui donne ici lieu à une grossesse miracle !), Julia Ducournau perd clairement le trouble du film de Cronenberg, qui agitait également ses personnages.

On comprend cependant l’intérêt conceptuel de la cinéaste à s’approprier l’idée du fantasme corps-machine en filmant la grossesse d’Alexia. En effet, le titane est un matériau biocompatible, que l’os de notre organisme est capable d’assimiler – raison pour laquelle on l’utilise pour les implants dentaires ou les opérations au cerveau ou à la tête comme dans le cas d’Alexia – et ce métal froid renvoie autant à la froideur et au manque d’empathie de la jeune femme, que Julia Ducournau qualifie elle-même de « machine à la Terminator » (dans l’interview donnée à La Septième Obsession), qu’à la tôle froissée des voitures auxquelles la tueuse voue un culte.

Et puis, le corps de la femme n’est-il pas, après tout, une machine extraordinaire, bien huilée, capable de toutes les transformations pour donner la vie? Des transformations qui comprennent également leur lot de peurs (souffrance, sentiment d’invasion, mort en couches…) même si en définitive, cette gestation, en parallèle de sa rencontre et du développement de la relation avec Vincent Legrand (Vincent Lindon), va progressivement humaniser Alexia.

Un corps à corps dont jaillit une émotion inattendue

Là où Titane, après nous avoir intrigués, finit par nous convaincre, c’est dans sa manière d’aborder justement la construction des liens entre ces deux êtres éclopés de la vie. Les circonstances de la rencontre sont improbables et peu crédibles (ce que remarquent d’ailleurs les personnages entourant Vincent) pourtant, de ce parti pris de soap opera (Alexia se fait passer pour le fils disparu de Vincent en se bandant ventre et poitrine alors qu’elle est recherchée dans tout le pays), une émotion réelle jaillit et ces deux corps qui luttent, qui s’entrechoquent, finissent par en raconter bien plus que de longs discours dans un film où la protagoniste principale doit sans doute prononcer moins de 10 phrases (courtes).

La dimension corporelle du film va bien plus loin que la seule transformation du corps d’Alexia dû à sa grossesse cachée : Julia Ducournau saisit ses personnages à bras le corps avec sa caméra et en dit beaucoup sur eux, leur identité et leurs relations entre eux, d’une manière que les seuls dialogues n’auraient jamais pu atteindre.

Fluidité des corps et trouble dans le genre

On a beaucoup parlé de la notion de fluidité de genre dans la presse et cette dimension est évidente, même si la réalisatrice ne commet jamais le faux pas de dire au spectateur ce qu’il doit penser ou ressentir face à cela. Au lieu de cela, elle sait retranscrire et nous faire éprouver le trouble qui parcourt les personnages.

C’est par exemple le cas de la scène de la fête à la caserne des pompiers. La réalisatrice filme au ralenti ces corps d’hommes en uniforme et révèle la grâce quasi féminine de leurs mouvements sans la moindre ironie – et même avec une certaine tendresse. Lorsque le groupe exhorte Alexia (qu’ils prennent pour Adrien, le fils de leur patron) à danser du haut du camion, celle-ci, après un instant d’hésitation, se met à reproduire les gestes et les mouvements de strip-teaseuse qu’elle effectuait aux salons automobiles. La caméra embrasse du regard les jeunes pompiers, de plus en plus mal à l’aise face à ce corps indéfini, qu’ils associaient jusque-là à celui d’un homme, et qui les trouble bien malgré eux. Le spectateur lui-même est à la fois hypnotisé et confus face à ce « trouble dans le genre » (pour reprendre le titre du célèbre essai de 1990 de Judith Butler).

Il faut dire que, contrairement à un film comme Boys Don’t Cry (Kimberley Pierce, 1999) qui s’intéressait au parcours d’un jeune homme trans dissimulant son sexe biologique à ses nouveaux amis, Alexia n’adopte ici l’identité d’Adrien que par opportunisme, pour échapper à la police. Au départ du moins, puisqu’elle va s’attacher à Vincent et apprendre à aimer à travers la relation père-fils qui s’instaure entre eux. Au point que le chef des pompiers va jusqu’à affirmer « Peu importe qui tu es, tu seras toujours mon fils », alors même que la serviette tombe des épaules d’Alexia (qui ne prononcera son nom de femme qu’à la fin) pour révéler ses seins enflés.

La notion de masculinité est également explorée, dans ce qu’elle peut avoir d’androgyne mais aussi de plus « viril », sans dimension moralisatrice là encore. Julia Ducournau a bien compris que les images valent mieux que de longs discours et la manière dont elle filme ses personnages est suffisamment éloquente en elle-même. Pas de discours sur la masculinité toxique ici mais, là encore, en filigrane, des regards croisés sur différents types de masculinité : celle quasi maternelle et toute en rondeurs du jeune homme noir obèse qui fait partie des victimes d’Alexia au début, celle des jeunes pompiers (aux personnalités par ailleurs différentes), celle de Vincent, obsédé par l’idée de rester musclé et en forme alors même qu’il vacille depuis longtemps de l’intérieur, mais aussi physiquement (le plan rapproché où il s’injecte des stéroïdes dans les fesses – dont l’apparence révèle son âge – tout en regardant son torse bombé à bloc dans le miroir est éloquent) et enfin celle d’un oisillon mutique tombé du nid qu’Alexia décide de projeter dans la peau d’Adrien, enfant disparu une dizaine d’années plus tôt ; une transformation pour laquelle elle se coupe les cheveux à la va-vite et se pète le nez contre le rebord d’un lavabo.

Une œuvre imparfaite, mais courageuse et touchante

Ce qui est frappant et sait émouvoir au-delà de la seule intrigue – imparfaite – du film, c’est la forme de tendresse que la réalisatrice éprouve pour ses personnages (et le corps de ses personnages), qui va au-delà du jugement moral que l’on pourrait avoir sur leurs actions. Elle ne cherche jamais à excuser, mais sait saisir, à travers la violence, la souffrance, l’amour qui se dégage d’eux, par le biais de leur corps à corps et de leurs silences aussi, leur humanité pleine et entière. L’utilisation de la musique et de certains airs connus va également dans ce sens. Il faut voir Vincent Lindon et son corps massif bodybuildé en père fou d’amour danser avec Alexia/Adrien pour essayer de le mettre en confiance. Ou l’attaque de la jeune femme travestie, qui donne lieu à un incroyable et poignant corps à corps où la force de l’amour du père se substitue à la violence des coups et arrête un geste dont l’issue aurait pu être fatale.

Tout cela, malgré les défauts et l’aspect clinquant que l’on pourrait trouver à l’œuvre, font de Titane un film foutraque mais audacieux, courageux et, en définitive touchant. Sur la thématique de la fluidité des genres, la réalisatrice sait troubler le spectateur sans grand discours, par son seul regard et une approche viscérale de la représentation des corps et du travail avec ses comédiens, tous très convaincants et investis.

De ce côté-là, on est d’ailleurs plus convaincus que Les garçons sauvages, le film visuellement superbe et plein de panache de Bertrand Mandico, dont la dimension conceptuelle/intellectuelle/comique de répétition au 10ème degré nous avait paru trop artificielle dans sa mise en œuvre, malgré un parti pris intéressant sur le papier. L’économie de mots dont fait preuve la cinéaste joue ici à son avantage et nous permet de nous immerger complètement dans son univers chaotique et pourtant terriblement humain.

On lui pardonne alors une dimension fantastique assez décevante et mécanique (c’est le cas de le dire !) et un scénario-prétexte, bien moins maîtrisé que celui de Grave, dont elle parvient cependant à tirer le meilleur (dans sa dimension humaine, du moins) en assumant pleinement ce qui aurait pu passer pour de grosses incohérences. Une Palme (et une œuvre tout court) à découvrir donc et dont on espère qu’elle continuera à encourager le développement et la mise en lumière d’un cinéma de genre français parfois regardé de haut – ou du moins trop souvent relégué aux « marges » pour un public d’adeptes.