Caractéristiques

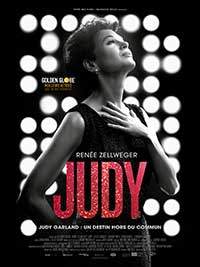

- Titre : Judy

- Réalisateur(s) : Rupert Goold

- Avec : Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Richard Cordery...

- Distributeur : Pathé

- Genre : Biopic

- Pays : Royaume-Uni

- Durée : 1h58

- Date de sortie : 26 février 2020

- Note du critique : 6/10 par 1 critique

The Show Must Go On

Adaptation de la comédie musicale End of the Rainbow créée en 2005 par Peter Quilter, Judy de Rupert Goold revient sur la série de concerts donnés par Judy Garland en 1968 à Londres, six mois tout juste avant sa disparition à l’âge de 46 ans des suites d’une overdose médicamenteuse.

On y retrouve Renée Zellweger dans le rôle de l’icône déchue, fatiguée par quatre décennies de travail quasi-ininterrompu et une addiction de longue date à l’alcool et aux cocktails médicamenteux.

Désireuse de rentrer chez elle pour s’occuper de ses deux jeunes enfants puisque, selon l’adage bien connu du Magicien d’Oz, « There’s nothing like home » (rien de tel que son chez-soi), Garland se résout à accepter ces ultimes concerts avant tout pour payer ses dettes et offrir un foyer stable à sa famille, tandis que son ex-mari et manager Sidney Luft tente d’obtenir la garde exclusive de leurs enfants par tous les moyens. A Londres, elle oscille entre chaleur, passion, caprices et errances. Pourtant, alors que la grande dame vacille de plus en plus, son désir de montrer ce qu’elle a encore dans les tripes se fait jour…

Le déclin d’une icône du cinéma hollywoodien

Genre souvent considéré comme académique, propice aux performances à Oscars (Ray, La Môme…), le biopic n’est cependant pas dépourvu de quelques fleurons, comme l’excellent Walk the Line qui, à partir d’une structure classique (ascension, chute, renaissance) parvenait à rendre justice à son sujet — la relation entre les artistes country Johnny Cash et June Carter — en y insufflant une véritable âme, loin du ton parfois pompeux souvent privilégié par les studios.

Enfant-star, icône du cinéma des années 40 à 50 et icône gay reconnue pour son soutien à la communauté homosexuelle et ses performances de music-hall légendaires, Judy Garland était, à n’en pas douter, un sujet idéal pour un biopic. La gloire et le prix à payer pour celle-ci, l’addiction à l’alcool et aux médicaments, la fin tragique sont en effet autant d’archétypes propices à un récit poignant et une performance de haut vol pour l’actrice choisie pour incarner la star.

C’est donc Renée Zellweger, disparue des radars depuis le début des années 2010 et récemment revenue sur le devant de la scène avec la série Netflix What/If, qui prend les traits fatigués de l’actrice américaine grâce à une métamorphose assez impressionnante, quoique moins prononcée que celle de Marion Cotillard pour La Môme.

Sous la direction de Rupert Goold (True Story), Judy devient alors le chant du cygne d’une icône sublime, progressivement brisée par ses démons intérieurs, et qui pourtant, malgré la fatigue de plus en plus prononcée, refuse d’abandonner. Cette dernière série de concerts londoniens apparaît alors comme le dernier sursaut de l’artiste, un ultime cri du coeur.

Un traitement cohérent, une mise en scène classique

Le choix de ne s’intéresser qu’à cette période restreinte peu avant la disparition de Garland permet d’éviter une structure trop traditionnelle. Ce parti pris a malheureusement un inconvénient : pour les spectateurs qui n’auraient qu’une connaissance superficielle de la vie et l’oeuvre de Judy Garland, le traitement pourra sembler assez convenu.

Les admirateurs de cette légende, en revanche, trouveront disséminés par petites touches de nombreux indices et éléments biographiques qui rendent l’ensemble cohérent : les complexes de l’actrice sur son physique, les abus du patron de la MGM Louis B. Mayer dénoncés par Garland dans une autobiographie inachevée jamais publiée, la première chute suite à la fin de son contrat à la MGM en 1950 puis au moment de son divorce d’avec Luft, sa relation avec sa fille Liza Minelli, qui l’a parfois accompagnée sur scène…

Le film alterne entre les répétitions et concerts londoniens en 1968 et quelques brefs flash-backs qui viennent apporter un éclairage sur le mal-être de la star. Pour les scènes de 1968, Goold mise sur la sobriété, sans chercher à innover particulièrement du point de vue de la mise en scène : son objectif est avant tout de rester au plus près de son actrice principale pour mettre en avant sa performance, ce qu’il parvient à faire sans peine.

Les flash-backs sont quant à eux bien plus intrigants et on en vient à regretter qu’ils ne soient pas davantage présents au sein de la structure du film.

L’usine à rêves au-delà de l’arc-en-ciel

Judy a ainsi droit à une ouverture onirique sur la route de briques jaunes du Magicien d’Oz. Comme dans la comédie musicale, où l’héroïne Dorothy découvre le petit homme qui actionne les leviers derrière le rideau du royaume d’Oz, la caméra nous permet de découvrir l’envers du décor du tournage et de la fabrique à rêves hollywoodiennes. Au sein de la MGM, le « magicien » se nomme Louis B. Mayer et il fait miroiter à la jeune Esther Gumm, renommée Judy Garland par le studio, une vie de travail et de gloire éternelle. L’adolescente doute, se demande si cette vie est vraiment faite pour elle, mais le big boss la convainc que Judy est spéciale, tandis qu’Esther ne serait « personne ». La fabrication de l’enfant chérie du studio, à la fois encensée et moquée en raison d’un physique pas assez lisse (Mayer la surnommait « mon petit bossu »), était en marche…

Les autres flash-backs conservent cette force onirique pour dévisser le mythe : l’image façon Technicolor est incroyablement belle, mais, malgré la publicité intensive réalisée par le studio autour de sa personne, Judy Garland n’a pas de vie privée. Son amitié avec Mickey Rooney se déroule principalement devant les caméras et, alors que l’on pense que les deux jeunes acteurs profitent d’un moment de complicité partagée dans un diner, la caméra recule et dévoile une foule de photographes, et une assistante qui empêche la jeune fille affamée de manger son hamburger et de goûter à son milkshake avant de lui apporter un coupe-faim.

Même chose pour la très belle scène de la fausse fête d’anniversaire, mise en scène par le studio pour la presse avec un faux gâteau. Frustrée, Judy, en maillot de bain, plonge dans la piscine contre l’avis de l’assistante qui veille sur elle, et la caméra montre alors une image impossible, d’une puissance saisissante : l’objectif prend la place du 4e mur de la piscine pour nous montrer l’adolescente cherchant paix et liberté sous l’eau, loin de l’agitation de la surface. La partie immergée de la piscine forme alors un cadre dont la star semble prisonnière, comme piégée au sein d’un aquarium qui serait l’écran de cinéma. Une très belle mise en abyme du star system qui a piégé Judy Garland tout en lui apportant la gloire.

Sa dépendance aux médicaments vient de cette époque, d’autant plus que, en plus des coupe-faims destinés à contrôler sa ligne, la MGM lui donnait également des amphétamines pour qu’elle puisse tenir le rythme des tournages, ce qui la rendait insomniaque et la poussait à prendre des barbituriques pour dormir. Bourreau de travail dépendante de l’affection du public, Judy Garland aspirait également à une existence plus sereine et à un équilibre qu’elle ne trouvera jamais vraiment.

Retour gagnant pour Renée Zellweger

Pour le reste, malgré quelques éléments cousus de fil blanc, Judy vaut avant tout pour la performance assez impressionnante de Renée Zellweger, qui se fond totalement dans le personnage, nous faisant oublier ses mimiques habituelles. Alors oui, le trait est parfois accentué, mais c’est aussi la personnalité hors normes de Judy Garland qui veut ça : mère attentionnée, femme à la dérive et diva tout aussi capricieuse que généreuse, elle ne faisait pas dans le demi-mesure et Zellweger parvient à retrouver sa gestuelle, l’émotion de sa voix et ces fêlures qui en faisaient une personnalité immensément touchante.

On est véritablement en empathie avec cette grande artiste si, bien que, lorsque, à la fin, le public londonien entonne en choeur « Over the Rainbow », véritable hymne et symbole d’espoir et de résilience (l’utilisation de l’arc-en-ciel par la communauté gay vient de là), pour soutenir l’artiste bouleversée, nous partageons très clairement son émotion. Dommage que les cartons explicatifs finaux viennent mettre fin à cette osmose de manière un peu trop cut.

Au final, sans être l’un des meilleurs exemples du genre, Judy se révèle être un biopic musical tout à fait respectable. Porté par la performance d’une Renée Zellweger « ressuscitée » qui livre là l’une de ses meilleures performances (avec un Oscar tout à fait mérité) et des flash-backs oniriques qui montrent la cruauté de la machine à rêves, le film de Rupert Goold rend un hommage touchant à cette grande figure du cinéma hollywoodien. On pardonne alors les quelques poncifs du récit…