Nathan Réra, maitre de conférence en histoire de l’art de l’université de Poitiers, est l’auteur d’Outrages, de Daniel Lang à Brian de Palma (lisez notre critique), publié par Rouge Profond en 2021. La lecture de son enquête, menée à partir d’archives militaires, judiciaires, journalistiques et des documents de création du film Outrages de Brian De Palma (Casualties of War, 1989), nous a conduit à tenter de réfléchir à la représentation au cinéma des féminicides. Nous avons tenu à questionner Nathan Réra sur les difficultés d’aborder un tel sujet, car il soulève des problèmes éthiques importants, tant pour l’écrit que pour l’écran. Il faut préciser que le chercheur est aussi l’auteur de Rwanda, entre crise morale et malaise esthétique (Presses du Réel, 2014) et De Paris à Drancy, ou les possibilités de l’Art après Auschwitz (2009) qui abordent les questions de représentations des génocides.

L’article qui va suivre, ponctué d’entretiens avec Nathan Réra, introduit ces réflexions et ne se veut pas exhaustif. Il ne présente que quelques éléments, d’une manière superficielle compte tenu de la difficulté du sujet, malgré la longueur de l’article.

Culturellement Vôtre : Vos recherches précédentes portaient sur les représentations des génocides. Ont-elles eu une influence sur votre manière d’aborder Outrages ?

Nathan Réra : Inévitablement, dans la mesure où mon livre sur Outrages arrivait après ceux que j’avais publiés sur la destruction des Juifs d’Europe et sur le génocide des Tutsi. J’y croisais des questions ou des notions auxquelles j’avais déjà longuement réfléchi : les rapports entre journalisme et cinéma, entre réel et fiction, la théorie de l’« irreprésentable », etc. Le sujet de Casualties of War me renvoyait de surcroît à des témoignages relatifs aux violences sexuelles que les femmes tutsi avaient subies pendant le génocide au Rwanda en 1994. J’avais écrit une petite partie sur cette question dans ma thèse de doctorat, que j’ai finalement décidé d’écarter de la version remaniée que j’ai publiée aux Presses du réel1, car je n’en étais pas satisfait. Il me semblait qu’il aurait fallu accorder une attention spécifique à cette dimension de la violence exercée en contexte génocidaire. D’une certaine manière, c’est par le détour du Viêt-Nam que j’y suis revenu.

« L’incident de la colline 192 »

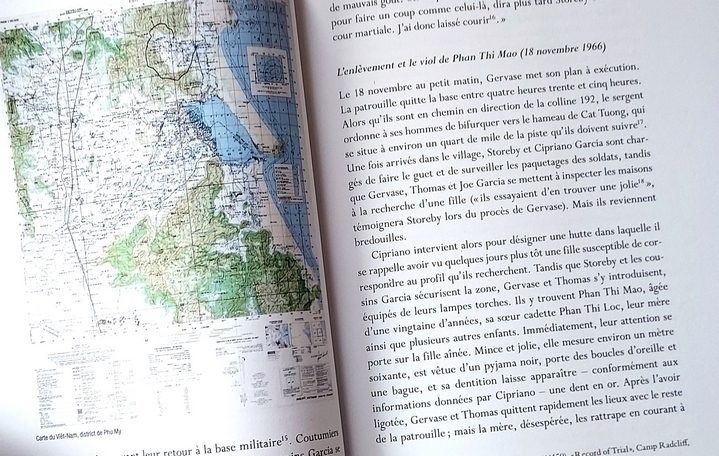

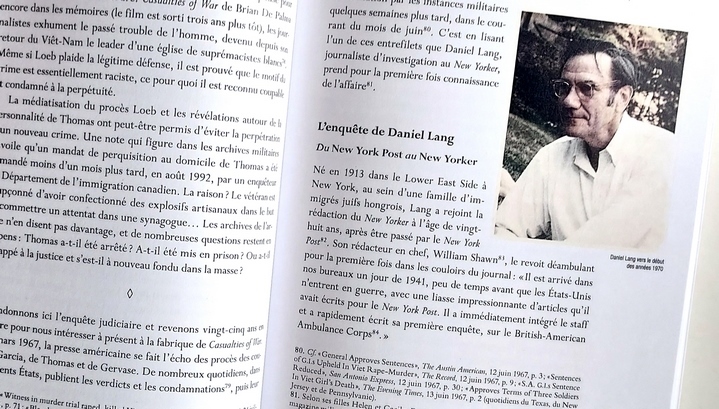

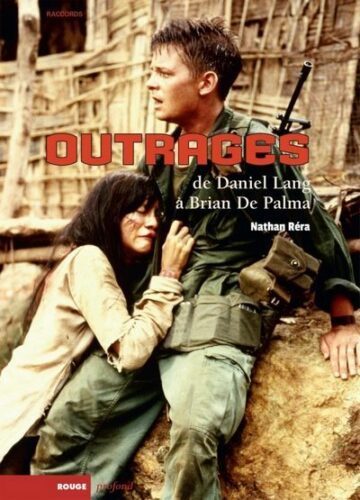

Avant d’aller plus loin, il faut rappeler qu’Outrages est inspiré d’un fait réel survenu en novembre 1966 dans la province de Bình Định pendant la guerre du Viêt-Nam : « l’incident de la colline 192 » relaté par le journaliste du New Yorker Daniel Lang en 1969 dans Casualties of War. C’est l’histoire d’un féminicide dans le contexte d’un conflit armé. De leur propre initiative, des soldats américains avaient kidnappé, violé et tué une jeune paysanne Viêt-Namienne, Phan Thi Mao. Ils avaient été dénoncés par l’un des soldats de la patrouille, Robert M. Storeby (qui n’avait commis aucun de ces actes horribles). Le soldat s’était ensuite confronté au refus des autorités militaires d’agir contre les kidnappeurs, violeurs et assassins de la jeune femme. Grâce à la persévérance de Storeby, les quatre militaires coupables de ce crimes atroce furent traduits en cour martiale.

Les soldats Steven Cabbot Thomas (première classe, âgé de 21 ans), Cipriano Garcia et Joseph Garcia ont chacun été reconnus coupables de meurtre sans préméditation en mars et avril 1967, tandis que le sergent David Edward Gervase (âgé de 20 ans), qui avait eu l’idée d’enlever une Viêt-Namienne pour la violer, a été reconnu coupable du meurtre de Phan Thi Mao avec préméditation. Sa peine initiale de dix ans de prison avec travaux forcés fut réduite à 8 ans, avant sa libération conditionnelle en août 1969. Thomas, qui avait porté les coups de couteau mortels contre Phan Thi Mao fut condamné à la prison à vie, avec travaux forcés, avant que sa peine ne soit réduite à 20 ans, puis à 8 ans, avant d’être lui aussi libéré sur parole en juin 1970. Quant à Joseph Garcia, sa peine de 15 années de détention fut annulée en appel, ses aveux étant jugés irrecevables en raison du non-respect de ses droits garantis par le cinquième Amendement. La sentence de 4 années de prison de Cipriano Garcia fut réduite à 22 mois.

Ces faits terribles rappellent, jusque dans la faiblesse des peines réellement purgées par les coupables, à quel point le féminicide a très mal été pris en considération par la justice américaine (et ailleurs). Insistons sur un point crucial : Phan Thi Mao a été la victime d’un féminicide, car c’est parce qu’elle était une femme qu’elle a été visée par le sergent Gervase et ses complices, qui n’ont vu en elle qu’un objet de satisfaction masculine. Cette objectification de la femme a conduit les soldats à la considérer comme un butin de guerre, à éliminer lorsque la satisfaction a prend fin ou ne peut se poursuivre. L’enlèvement, les violences et les viols subis par Phan Thi Mao, puis son meurtre, possèdent une spécificité propre aux féminicides pour cette raison. Ce n’est pas un meurtre comme un autre, à l’instar du génocide désignant une extermination ciblée d’un groupe ethnique, parce qu’il s’agit de ce groupe.

C’est parce que Nathan Réra a particulièrement étudié les spécificités des génocides, en particulier la représentation de la destruction des Tutsis au Rawanda, qu’il a pu aborder ce cas de féminicide et ses représentations en tout conscience de leurs enjeux. Ce sont ces enjeux, trop complexes pour être exposés ici, qui sont au cœur de son ouvrage d’enquête et de réflexion, d’historien et de spécialiste du cinéma. Cette recherche entreprise par Nathan Réra, il faut aussi de la méthode pour savoir comment l’endurer.

Culturellement Vôtre : Au cours du processus de recherches et de reconstitution du déroulement des faits qui ont inspirés Outrages, comment faire pour ne pas flancher et pour résister émotionnellement ?

Nathan Réra : Je ne me suis jamais posé la question. J’avais conscience que travailler sur un tel sujet n’était pas anodin. Néanmoins, je n’étais pas novice : durant ma recherche sur les images du génocide des Tutsi, j’avais passé plusieurs mois à visionner les archives de la télévision conservées à l’INA, parfois jusqu’à six ou sept heures par jour… Ce fut une expérience très rude mais très formatrice, qui m’a beaucoup appris sur moi-même et m’a permis de forger des méthodes de travail que j’ai pu mettre à profit par la suite. À partir du moment où je me suis engagé dans mes recherches sur Casualties of War, je n’ai jamais flanché. Bien entendu, l’émotion était toujours présente, ce qui me semblait salutaire car cela signifiait que l’impact que le film avait eu sur moi était toujours intact. Outre sa portée intellectuelle, il y avait dans ce travail une dimension organique, viscérale, qui faisait que mon écriture n’était pas uniquement guidée par la passion du chercheur ou par l’exigence du travail bien fait, mais par une urgence profonde, dont je n’ai vraiment compris l’origine qu’au moment de rédiger la conclusion de mon ouvrage – ce qui m’a inspiré l’épilogue très personnel que je laisse au lecteur le soin de découvrir.

C. V. : Votre livre est traversé par une réflexion éthique, que je résume de cette manière : quelle est la ligne séparant l’acceptable de l’inacceptable ? Notamment en tant de guerre, mais aussi en ce qui concerne la dramatisation de faits réels, historiques. Si vous deviez tirer une leçon à destination de scénaristes à partir des versions successives du scénario d’Outrages, quelle serait-elle ?

N. R. : Ce travail de recherche (en particulier les échanges approfondis que j’ai eus avec David Rabe) m’a fait comprendre à quel point l’utilisation de faits réels, mis au service de la fiction cinématographique, est un exercice périlleux. C’est ce que j’ai tenté de montrer au fil de mes analyses des différentes adaptations de Casualties of War : les auteurs tentaient de se montrer proches du matériau d’origine tout en essayant de conserver leur créativité et leur style, au risque d’édulcorer ou de déformer la réalité. Ces questions dépassent bien entendu le strict cadre d’Outrages : elles se posent dès lors qu’un auteur tente de faire entrer l’histoire dans un écran de cinéma, et ont d’ailleurs largement été soulevées lorsque les cinéastes se sont mesurés à la destruction des Juifs d’Europe.

C. V. : Au cours de l’écriture de votre livre, quelle était votre ligne à ne pas dépasser ? Autrement dit : quel était votre inacceptable ?

N. R. : Ma ligne de conduite était de ne jamais sacrifier la rigueur de ma démarche, de toujours vérifier mes sources, de ne jamais céder à la complaisance. Je ne me suis pas autocensuré, mais parfois, j’ai pu m’interroger sur la pertinence de dévoiler certaines informations que l’on m’avait confiées dans le cadre des entretiens, parce qu’elles étaient invérifiables ou me paraissaient biaisées, après avoir établi des recoupements avec d’autres témoignages.

La rigueur du chercheur s’accorde à la quête de moralité et de lutte pour le respect des droits qui constitue le cœur d’Outrages, du témoignage originel de Robert M. Storeby au livre de Daniel Lang, puis dans le processus de conception du film et la représentation à l’écran du respect de cette ligne de valeurs. Dans les parties qui suivront, nous allons évoquer quelques uns des enjeux moraux, ou plutôt de cette recherche éthique, qui est le sujet du livre Outrages, de Daniel Lang à Brian de Palma. Nous vous incitons, bien sûr, à le lire, car cet article n’est qu’une introduction (sommaire et brouillonne) à ses problématiques.

Outrages, un film qui surgit en plein culte de la virilité des années 80

Tout d’abord, il faut rappeler le contexte de sortie du film de Brian De Palma, auquel nous avons consacré un article complémentaire, dans lequel nous revenons sur son échec public. Lorsque le film de Brian De Palma est sorti en 1989, il n’était plus question pour le grand public de se confronter aux horreurs commises pendant la guerre du Viêt-Nam, la tendance étant plutôt à l’affirmation très viriliste de la puissance militaire et économique des États-Unis (Top Gun, 1986). Dans ce contexte, il est possible de critiquer Outrages comme une entreprise de blanchiment de l’armée américaine, qui n’est pas dépeinte dans le film comme ayant utilisé le viol comme arme de guerre, ou ayant pratiqué des féminicide à dessein. C’est la thèse de Valerie Wieskamp. Toutefois, le récit d’Outrages était trop terrible pour que le public désire le voir sur grand écran : il le ramenait deux décennies en arrière, à une époque trouble où les maux des États-Unis et la lutte pour l’égalité des droits occupaient les titres des journaux.

Outrages peut être perçu comme un reflux des soubresauts des années 60 et 70, que le triomphalisme du capitalisme tout puissant a voulu occulter en cette année 1989 précédant la chute de l’U.R.S.S. 1989, c’est le temps des working women aux costumes à larges épaulettes et des dangereuses femmes fatales menaçant les puritains et la cellule familiale (Liaison fatale, 1987)… Autrement dit, l’heure n’était pas encore à la dénonciation du féminicide dans un film à gros budget, vendu comme un nouveau film sur la guerre du Viêt-Nam. « L’incident de la colline 192 » avait pourtant connu un certain retentissement en 1969, année de forte contestation de l’engagement armé au Viêt-Nam et de luttes féministes. Le réalisateur allemand Michael Verhoeven (sans lien de parenté avec Paul) avait d’ailleurs proposé sa propre vision de cet « incident » dans o. k., qui avait fait scandale en 1970 au festival du film de Berlin, où Brian De Palma était lui-même venu pour Dionysus in’69.

En 1972, alors que tous les coupables du kidnapping, le viol et le meurtre de Phan Thi Mao ont été libérés, Elia Kazan imagine dans Les Visiteurs (The Visitors) comment deux soldats violeurs s’invitent chez le camarade qui les a dénoncé (incarné par James Woods) et son épouse. Le film, en quasi huis-clos tourné en 16 mm dans la maison du réalisateur, est particulièrement oppressant et ambivalent. C’est le reflet terrible d’une Amérique découvrant les jeunes monstres produits (selon Kazan) par la guerre et un système de pensée valorisant la domination : le conflit extérieur est transposé à l’intérieur des États-Unis dans Les Visiteurs, comme s’il n’était pas possible, pour aucun des personnages, d’échapper aux conséquences de ses actes. En fait, le mal est interne à la société dans Les Visiteurs…

D’Elia Kazan à Brian De Palma, comment aborder les viols et les féminicides au cinéma ?

Nathan Réra souligne dans son ouvrage qu‘Elia Kazan occulte le meurtre de la Vietnamienne et réduit son viol collectif à une bavure militaire, la guerre ayant permis de créer les conditions d’une zone grise dont les auteurs du viol auraient aussi été, à leurs manières, les victimes. Ils sont de jeunes gens perdus qui, en d’autres circonstances, auraient bien agi (selon l’interprétation que l’on peut faire des Visiteurs). Au contraire, c’est le refus de justifier par le contexte de guerre les actions des kidnappeurs, violeurs et meurtriers de Phan Thi Mao qui distingue radicalement l’approche de Brian De Palma de celle d’Elia Kazan.

Il faut dire que l’œuvre de Kazan ne porte pas vraiment sur le féminicide ou les violences faites aux femmes, qui ont tendance à être réduites dans Les Visiteurs à des dommages collatérales de la guerre, mais plutôt sur la construction d’un système de pensée fondé sur la domination violente, figurée explicitement dans le film par le football américain, la chasse, les armes à feu et la référence permanente au fantasme de la conquête de l’Ouest (la figure du père, écrivain de westerns, est centrale). Le véritable sujet des Visiteurs, souligne Nathan Réra, est l’homosocialité et ses dérives, dont le viol est l’un des symptômes selon Elia Kazan.

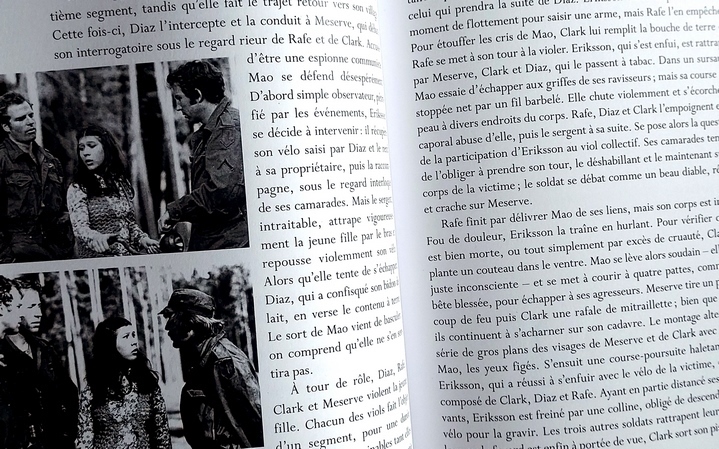

Dans cette ambiance trouble des Visiteurs, où les personnages habitent un monde à la violence symbolique, racontée ou effective omniprésente, l’épouse du personnage incarné par James Woods en vient à être à danger auprès des violeurs, jusqu’à être violée elle-même. Les conditions de ce viol et sa représentation sont très discutables et font l’objet d’analyses par Nathan Réra, auxquelles nous vous renvoyons. L’ambiguïté, sinon l’ambivalence, est grande dans le film d’Elia Kazan, puisqu’il peut sous-entendre que Martha a agi pour que son mari sorte de sa passivité et use à son tour de violence pour la défendre. Bill Schmidt (James Woods) est quant à lui confronté à la nécessité de prouver qu’il a « des couilles », ce qui rend le propos du film assez dérangeant. En effet, Les Visiteurs semble emprunter la rhétorique même des violeurs du film à l’encontre de Bill, qui l’accusent de lâcheté et doutent de sa virilité (la même rhétorique sera employée par le sergent Meserve vis-à-vis d’Eriksson dans Outrages)… Mais ceci nécessiterait d’écrire une analyse des Visiteurs ! Nous vous renvoyons donc aux pages que Nathan Réra consacre au film d’Elia Kazan pour prolonger cette réflexion, trop délicate pour être expédiée en quelques lignes.

Disons simplement pour conclure sur ces deux films que si Outrages expose factuellement ce qu’est le féminicide dans sa spécificité, Les Visiteurs peut être vu comme une œuvre rhétorique d’exposition du cadre ayant permis l’émergence d’une culture de la violence masculine, donc de féminicides. Il faudrait ici analyser tout cela en détail et en débattre plus longuement : insistons seulement sur le fait que la comparaison des deux films permet de faire émerger des questionnements éthiques importants et nécessaires, exposés et débattus par Nathan Réra dans son ouvrage sur Outrages.

Qu’est-ce qu’un cinéma moral ?

A ce stade de cet article trop sommaire (bien que long), il nous semble nécessaire de situer le film Outrages de Brian De Palma dans une réflexion plus vaste sur ce que peut être un cinéma moral. A ce sujet, les écrits sur le cinéma mentionnent souvent deux « condamnations » : celle du travelling de Kapo par Jacques Rivette2 et celle de La Liste de Schindler par Claude Lanzmann3. Nous avons interrogé Nathan Réra à leur propos, avant une petite uchronie cinématographique…

Culturellement Vôtre : Aviez-vous en tête les « condamnations » de Rivette et Lanzmann au cours de l’écriture de ce livre ?

Nathan Réra : Les deux « condamnations » que vous évoquez sont en effet célèbres ; je les étudie chaque année avec mes étudiants à l’université. Je ne pouvais pas ne pas y penser. Néanmoins, De Palma fait un film sur la guerre du Viêt-Nam, pas sur les camps de concentration ou les centres de mise à mort nazis. L’interdit de la représentation formulé par Lanzmann ne doit pas être généralisé à tous les films qui représentent l’histoire traumatique : il concerne très spécifiquement les films qui tentent de représenter la destruction des Juifs d’Europe, les cinéastes se mesurant à l’absence d’images du gazage des Juifs. Toute la critique lanzmannienne repose sur ce postulat : les images d’archives de la Seconde Guerre mondiale, parce qu’elles ne montrent que les pourtours de la destruction des Juifs d’Europe, ne peuvent en aucun cas servir à « re-présenter » cet événement, ce qui oblige à forger un nouveau vocabulaire visuel. C’est ce que fait Lanzmann dans son film Shoah, qui est l’antithèse, à tous points de vue, de La Liste de Schindler. À partir de ce geste très radical qui consiste à proscrire les images d’archives, le cinéaste a formulé un interdit de la représentation qui s’est doublé d’une condamnation de la fiction traditionnelle4. Si je partage un certain nombre de ses arguments, je me trouve toutefois en désaccord avec la dimension dogmatique, quasi imprécatoire de son propos.

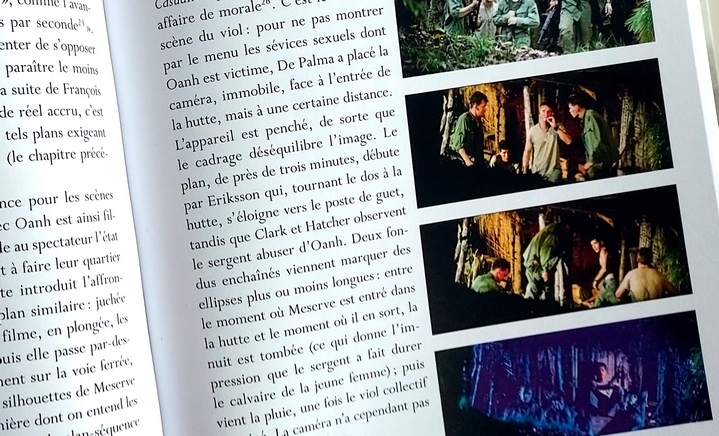

La critique de Kapo par Rivette est un peu différente dans la mesure où son sujet n’est pas la représentation de la destruction des Juifs d’Europe mais celle de l’expérience concentrationnaire – la nuance est importante. Cela dit, Rivette rejoint Lanzmann dans le rejet de la fiction « traditionnelle » : le projet de représenter avec « réalisme » les camps nazis serait non seulement impossible, mais surtout obscène aux yeux du critique-cinéaste. Les questions de fond et de forme se rejoignent ici pour se cristalliser dans le fameux « travelling » de Kapo qui, aux yeux de Rivette, est synonyme d’abjection car il trahirait les intentions esthétisantes de Pontecorvo. Les cinéastes américains, a fortiori issus du Nouvel Hollywood, sont très peu familiers avec ces débats qui ont agité la critique française, et ne s’encombrent pas d’une « morale de l’image », ce que De Palma a eu l’occasion de dire assez explicitement dans des entretiens. Pour autant, on perçoit une différence assez nette entre la manière dont Coppola filme la guerre dans Apocalypse Now, à la manière d’un trip hallucinatoire, et celle qu’a choisie De Palma dans Casualties of War, qui refuse d’en faire un simple spectacle. C’est ce que j’ai essayé de démontrer dans mon livre, en particulier dans les pages ou j’aborde la représentation du viol d’Oanh.

C. V. : Comme vous avez consacré un essai à Paul Verhoeven5, voici une digression en forme d’uchronie : s’il avait réalisé Outrages, comment l’aurait-il abordé selon vous ?

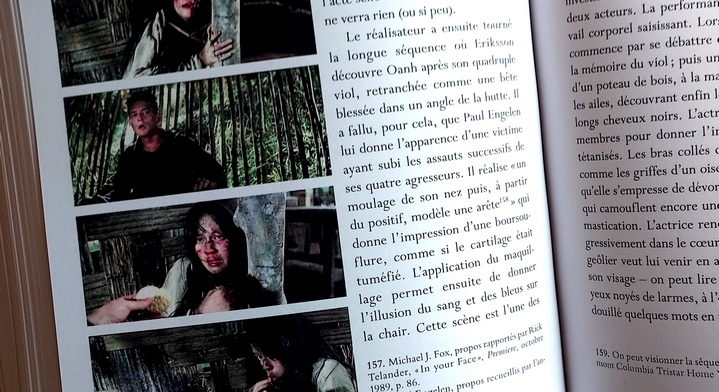

N. R. : Il faudrait lui poser directement la question ! Je peux difficilement répondre à sa place. Je me bornerai donc à un simple constat : Verhoeven a souvent filmé des viols, mais les personnages qui, dans ses films, en sont victimes, trouvent presque toujours les ressources pour prendre le dessus sur leur agresseur. Prenez, par exemple, Agnès (Jennifer Jason Leigh) dans La Chair et le Sang, Michèle (Isabelle Huppert) dans Elle, Katie (Monique Van de Ven) dans Katie Tippel… Verhoeven est intéressé par les femmes qui sont les cibles de la domination masculine mais qui sont fortes, qui résistent, qui ne se comportent pas en victimes – ce qui rend ses films ambigus, un terme que je n’emploie pas ici dans un sens péjoratif. Dans Outrages, Oanh est dépeinte comme une victime fragile, sans défense, qui subit sans pouvoir agir – comme c’est souvent le cas dans de telles situations. De ce point de vue, l’interprétation de Thuy Thu Le est admirable.

Pour prolonger votre question, savez-vous que Quentin Tarantino considère Outrages comme le plus grand film sur le Viêt-Nam ? Je me suis imaginé ce qu’aurait donné une adaptation de Casualties of War à la sauce Tarantino : le cinéaste étant un adepte de la réécriture de l’histoire, comme le démontrent Inglourious Basterds ou Once Upon a Time in… Hollywood, on peut supposer qu’il aurait fait de la victime une figure vengeresse qui, après son viol, serait revenue (avec ou sans l’aide d’Eriksson ?) émasculer ses bourreaux… Je divague, bien entendu, pour mieux montrer l’écart qui règne entre le cinéma de Tarantino ou de Verhoeven et celui de De Palma, qui est moins intéressé par la notion de vengeance que par le regard masculin, en l’occurrence celui d’Eriksson, qui se retrouve – comme le (anti)héros depalmien « classique » – dans la position inconfortable et tragique du voyeur impuissant, qui réagit trop tard. C’est aussi ce qui m’a vivement ébranlé dans le texte admirable de Daniel Lang.

L’entretien avec l’auteur se poursuit dans les deux autres articles consacrés au film Outrages de Brian De Palma et au travail de recherche de Nathan Réra :

- Outrages, de Daniel Lang à Brian De Palma (critique du livre de Nathan Réra)

- Outrages : mettre en lumière le film de Brian De Palma

Entretien réalisé par mail en juillet et septembre 2022. Nous remercions vivement Nathan Réra d’avoir pris le temps de répondre en profondeur à nos questions.