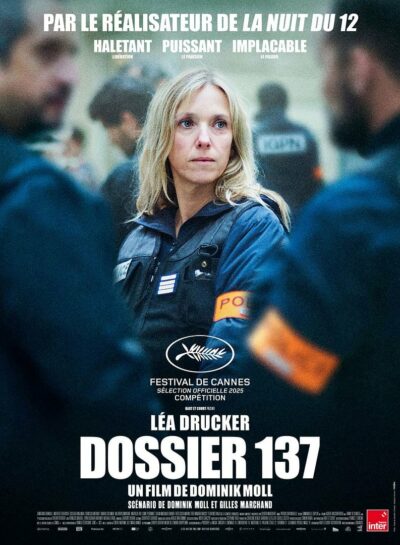

Caractéristiques

- Titre : Dossier 137

- Réalisateur(s) : Dominik Moll

- Scénariste(s) : Dominik Moll, Gilles Marchand

- Avec : Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich, Jonathan Turnbull, Mathilde Riu...

- Distributeur : Haut et Court

- Genre : Policier

- Pays : France

- Durée : 115 minutes

- Date de sortie : 19 novembre 2025

- Acheter ou réserver des places : Cliquez ici

- Note du critique : 8/10 par 1 critique

Trois ans après le coup de tonnerre de La Nuit du 12 (couronné par sept Césars en 2023, dont celui du Meilleur Film), Dominik Moll revient en force sur la Croisette avec Dossier 137, en compétition officielle au Festival de Cannes 2025. Avec ce nouveau long-métrage, le réalisateur belge confirme son goût pour les récits tirés du réel et poursuit son exploration des zones grises de la justice et de l’âme humaine.

Enquête en temps réel au cœur de l’IGPN

Le dossier 137, c’est un numéro parmi d’autres sur la pile des affaires à traiter par l’IGPN, cette « police des polices » rarement montrée avec autant de minutie. Pour Stéphanie, enquêtrice méthodique et rigoureuse, il s’agit au départ d’une mission presque routinière : faire la lumière sur les circonstances d’une intervention policière musclée lors d’une manifestation, au cours de laquelle un jeune homme a été grièvement blessé par un tir de LBD. Mais très vite, l’affaire prend un tour plus dérangeant lorsque l’enquêtrice se heurte au silence généralisé de ses collègues.

Avec Dossier 137, Dominik Moll nous plonge dans les coulisses feutrées et ternes de l’IGPN. La reconstitution de l’événement se fait morceau par morceau, à la manière d’un puzzle administratif. Interrogatoires filmés en temps réel, comptes rendus, consultations d’écrans, va-et-vient entre témoignages et images d’archives… La mise en scène épouse le rythme lent et pesant de l’investigation et les cliquetis d’ordinateurs deviennent une bande-son presque obsessionnelle, soulignés par un montage sec et tendu. Loin du spectaculaire, le réalisateur privilégie la sobriété et le réalisme, avec une attention portée à la procédure. Les plans fixes sur des bureaux impersonnels, les interrogatoires dans un cadre quasi carcéral, les dialogues épurés et souvent elliptiques construisent une tension sourde mais très efficace.

Regards croisés sur une vérité floue

Loin de livrer une vérité unique et indiscutable, le film superpose les récits, les angles de vue, les fragments de mémoire, avec une efficacité redoutable. Dans cette pluralité de regards, aucune version n’est totalement fiable et aucun protagoniste n’est tout blanc ou tout noir. Stéphanie tente de reconstruire les faits à partir d’images souvent partielles, biaisées, autant de prismes déformants sur une réalité déjà complexe. Dominik Moll refuse le manichéisme : la caméra ne désigne ni bourreaux ni martyrs, mais montre des individus dépassés, parfois menteurs, souvent ambigus. Un exercice d’équilibriste, qui souligne aussi les risques d’amalgames dans une société en quête de coupables rapides et de récits simples.

Dès le carton introductif — « Fiction inspirée de faits réels. Paris, décembre 2018. » — le film s’ancre dans une époque brûlante, celle des manifestations des Gilets Jaunes, de la défiance envers les institutions, et de la fracture entre la rue et l’État. Quelques photographies défilent : rues de Paris, monuments, fumigènes… En plongeant au cœur du conflit, Stéphanie découvre la méfiance mutuelle entre les services. La BRI se protège, les collègues se couvrent, et les silences pèsent plus lourd que les aveux. L’IGPN, censée incarner une autorité neutre, se heurte à la défiance des autres policiers comme à celle de l’opinion publique. Ici, pas de plaidoyer ni de réquisitoire. Dominik Moll ne fait pas le procès de la police, mais de ceux, dans les deux camps, qui transgressent les règles. Les manifestants sont parfois caricaturaux, violents ou imprudents, et les policiers doutent, culpabilisent, s’enferment dans le silence ou la honte. Il interroge surtout la manière dont une société traite ses zones grises, et condamne la banalisation d’une violence devenue systémique, presque invisible.

Portrait d’une société fracturée

Dossier 137 n’est pas qu’un film d’enquête ; c’est aussi un miroir tendu à une société au bord de la rupture. Le film ne se contente pas de constater ; il dénonce, frontalement, une gestion chaotique du maintien de l’ordre, parfois brutale, souvent inadaptée, et un climat de défiance généralisée. Cependant, la critique ne tombe jamais dans l’hostilité aveugle. Le réalisateur n’oublie pas de rappeler que certaines unités, comme la BRI, ont aussi été héroïques face au terrorisme, notamment lors des attentats du Bataclan. Le film parvient donc à rester nuancé, et permet également de donner la parole à ceux que l’on n’écoute jamais, à l’image de la femme de ménage (incarnée très justement par Guslagie Malanda) qui parle de sa banlieue, de sa couleur de peau, et de son invisibilisation dans le regard des institutions. Le film glisse alors vers une réflexion sociale plus large, sur les inégalités, et le spectateur sort ému, révolté, écœuré, face à ce portrait sans fard d’un pays écartelé.

Au cœur de cette France fracturée, Stéphanie, interprétée avec une justesse pudique par Léa Drucker, incarne une femme prise en étau entre deux mondes. Policière intègre, mais confrontée à l’omertà de ses collègues, elle avance avec détermination dans un monde où les lignes morales sont floues, et où la vérité n’est jamais totalement accessible. Grâce à quelques scènes volées de son intimité, où l’apparence de l’actrice – cheveux emmêlés, vêtements décontractés, visage fatigué – contraste avec la rigueur de sa mission, le spectateur prend le temps de s’attacher à elle, de ressentir son usure et sa solitude.

Dossier 137 confirme Dominik Moll comme un cinéaste sensible aux fractures de notre société et aux zones d’ombre de la justice. En mêlant avec maîtrise l’enquête procédurale et le portrait intime, il invite le spectateur à dépasser les jugements simplistes et à embrasser la complexité d’une réalité où la vérité se dérobe. Plus qu’un film policier, c’est un miroir tendu à notre époque troublée, un appel à la vigilance face aux violences institutionnelles comme aux dérives individuelles.

Présenté au dernier Festival de Cannes, Dossier 137 a rencontré un accueil bien plus mitigé que l’excellent La nuit du 12. Probablement parce-que les faits réels dont le film est en partie inspiré sont très facilement identifiables et encore frais dans les mémoires, créant un clivage idéologique et politique… qui n’a pas lieu d’être puisque, comme la critique de Lucie le relève et souligne très bien, Dominik Moll s’intéresse aux zones grises des différentes parties sans chercher à pointer du doigt un unique responsable, quand bien même les abus de pouvoir, qui compliquent parfois le fonctionnement des institutions, n’en sont pas moins dénoncés, et ce sans ambiguïté.

Pour pouvoir apprécier pleinement Dossier 137, il convient aussi de dire qu’il ne s’agit pas d’un film policier à proprement parler, mais d’un film psychologique ancré dans le social et le fonctionnement des institutions, dont toute la tension (réelle) découle des dilemmes moraux auxquels les personnages sont confrontés. Porté par une Léa Drucker sobre et impeccable, délivrant la juste dose d’émotion toute en retenue, le film de Dominik Moll témoigne aussi d’un vrai respect pour le travail de la BRI, dont il souligne à la fois l’importance et la difficulté puisque les policiers travaillant pour ce service sont parfois placés dans une position délicate vis-à-vis de leurs confrères, qui peuvent ressentir une certaine méfiance à l’idée que leur travail soit vérifié et contrôlé par d’autres policiers. Le personnage de Stéphanie est ainsi sans cesse entre deux mondes, dans une position souvent difficilement tenable, entre empathie pour la victime du tir de flashball et sa famille, volonté de bien faire son travail en restant le plus impartiale possible et compréhension des difficultés auxquelles se heurtent ses collègues pour exercer leur métier et se faire respecter dans un contexte explosif à tous égards, entre méfiance voire défiance d’une partie des citoyens et de l’opinion publique à l’égard de la police, manque de moyens et contexte socio-politique.

Tout le brio du film réside dans la manière du réalisateur de représenter ces différentes strates à partir d’un unique « fait divers » et toutes les questions qu’elles soulèvent sans jamais donner de réponses faciles, laissant le soin aux spectateurs de s’interroger.