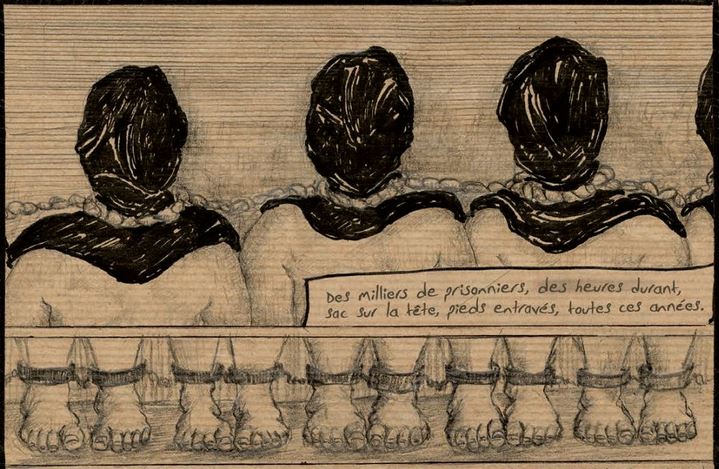

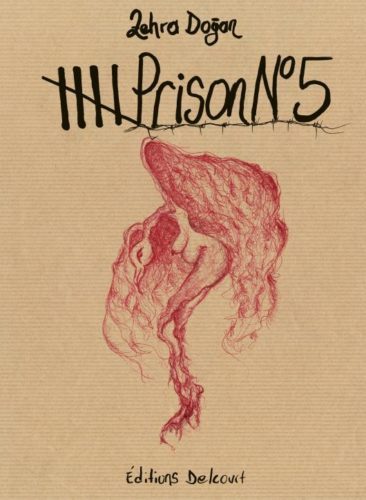

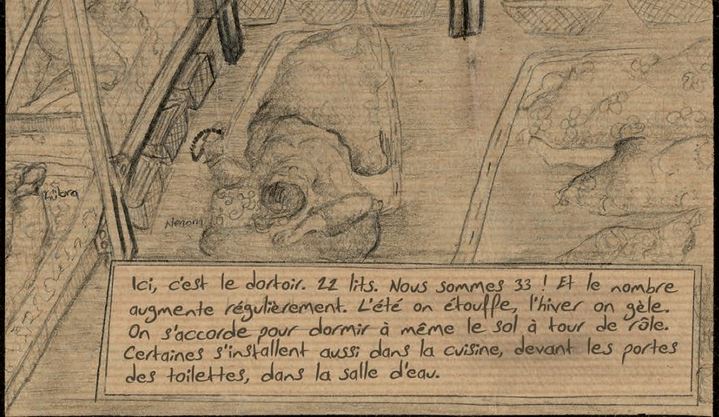

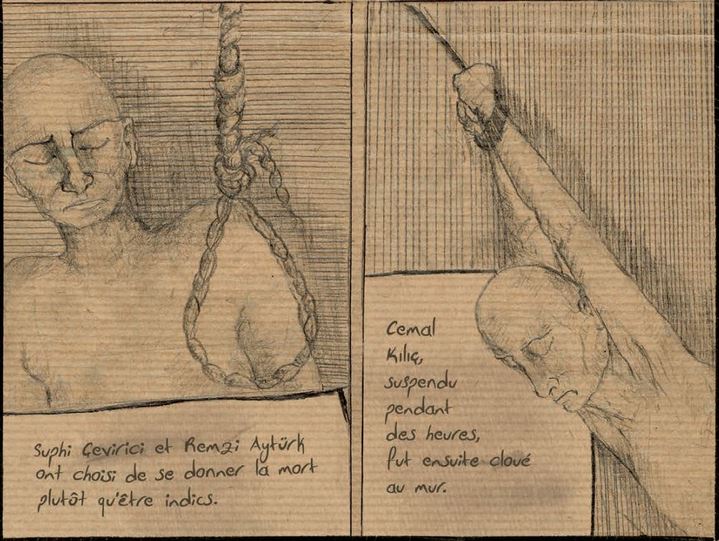

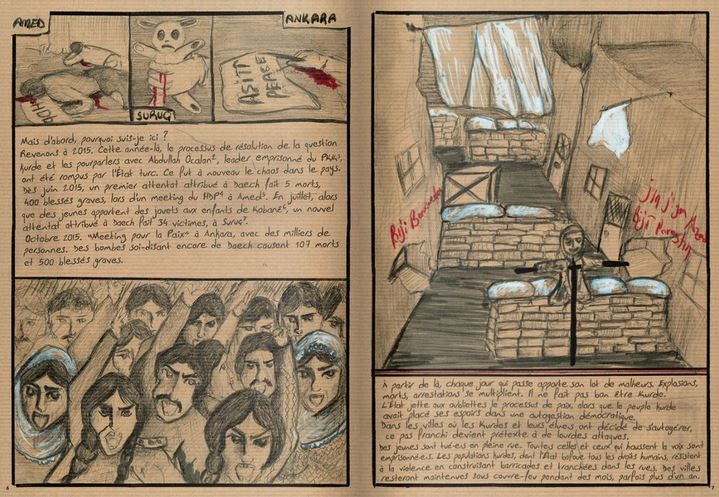

Prison n°5 de l’artiste et journaliste Zehra Doğan (publié aux Éditions Delcourt en mars) est un livre de témoignage déchirant et brûlant. Dans cette bande-dessinée, l’autrice raconte non seulement ses propres conditions d’incarcération dans les prisons de Diyarbakır et de Tarsus en Turquie la lutte pacifique et la lutte armée pour un Kurdistan indépendant ou autonome, ainsi que les opérations militantes à l’intérieur et à l’extérieur des prisons. Autant par ce qu’elles montrent (les sévices commis en prison au cours des années 80 et 90, notamment), ses images choquent par ce qu’elles rappellent, en particulier de la barbarie nazie, de l’horreur totalitaire et des atrocités des guerres des coloniales, comme nous l’avons écrit dans notre critique.

Prison n°5 nous éclaire aussi sur les formes de luttes possibles en prison et sur la solidarité qui peut régner entre prisonnières politiques au même but. Malgré toutes les difficultés pour aborder une telle œuvre, nous avons écrit une critique de l’œuvre que Zehra Doğan a réalisée en prison, avec les matériaux trouvés, et même son sang menstruel.

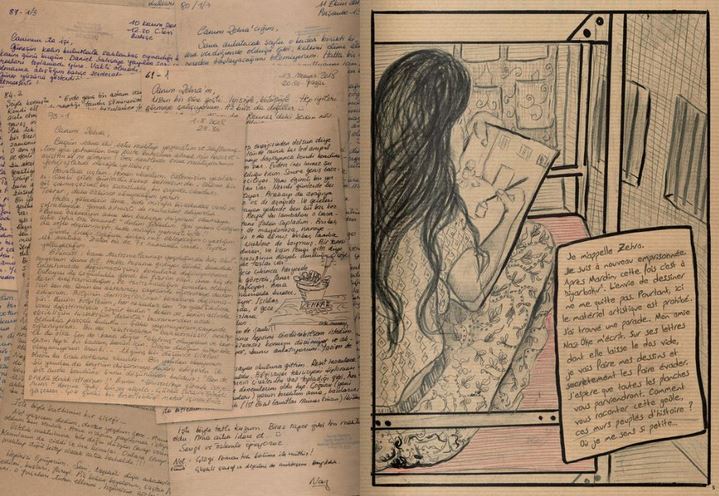

Dans cet article, nous allons questionner la position de la personne qui écrit la critique d’une telle œuvre de témoignage, à la fois récit journalistique, évocation graphique de sa propre existence et pamphlet politique. Une œuvre, Prison n°5, qui intimide malgré son humilité et qu’il serait aisé de refuser de critiquer. Et pour cause, n’est-il pas un peu indécent d’évaluer un livre fait avec les tripes et le sang d’une femme en prison, avec la crainte d’être surprise par les gardiennes ? Un livre évadé feuille après feuille (le dos des lettres écrites par son amie Naz Öke) et finalement reconstitué en France après sa libération. Comment ne pas être admiratif et refuser d’écrire la critique de Prison n°5 ? Pourtant, nous avons écrit sa critique et nous allons expliquer ici pourquoi, ainsi que les implications des critiques d’œuvres de témoignage.

L’œuvre politique de Zehra Doğan, journaliste et artiste

Au risque de choquer les lecteurs ou les lectrices qui nous lirons trop vite, osons un parallèle entre Prison n°5 et une grande œuvre de témoignage réalisée par une victime, cette fois-ci du nazisme : peut-on critiquer Le Verfügbar aux Enfers de Germaine Tillion, écrit secrètement dans le camp nazi de Ravensbrück (1943) ?… Avant d’aller plus loin, nous insistons sur le fait que nous ne considérons pas que ce qu’a vécu Zehra Doğan en prison est semblable à ce qu’a subi Germaine Tillon. Simplement, l’une et l’autre ont créé une œuvre clandestinement pour continuer à défendre leur point de vue et raconter ce qu’elles vivaient. Nous prenons cet exemple uniquement pour nous poser cette question : comment peut-on écrire une critique décente d’une œuvre qui est née là où elle n’aurait pas pu naître, une œuvre née de la volonté de témoigner ?

Autrement dit : doit-on s’interdire la critique ou, au contraire, persister dans la critique parce qu’elle l’offre de considérer la production de témoignage comme celle d’un esprit humain luttant, justement, pour ne pas que soit oubliés son identité et sa singularité ?

La question est d’autant plus complexe que Zehra Doğan est clairement en tension entre le point de vue subjectif de l’artiste et celui se devant d’être objectif de la journaliste, qui correspondent au fait qu’elle vit ce qu’elle raconte et dénonce. Art et journalisme témoignent selon des modes différents, que Zehra Doğan tente de fusionner d’une manière plus intime qu’un auteur tel que Joe Sacco (Gaza 1956, publié en 2009) :

J’ai trouvé ma propre manière de m’exprimer, et j’essaie de rester moi-même. Bien sûr, je crois toujours à l’art, que c’est un espace très fort – comme le journalisme. Mais après ma libération, j’ai vu à quel point l’espace artistique est « sale »… On a essayé de faire de moi un symbole, une héroïne. Tout ça pour des raisons marketing. Lorsque je l’ai compris, je me suis dit que je me retrouvais davantage dans les valeurs éthiques du journalisme. Cela dit, je crois vraiment que lorsqu’on fusionne ces deux choses, les productions deviennent beaucoup plus puissantes, politiques.[1]

Zehra Doğan raconte en images et en textes ce dont elle est héritière malgré elle, autant que ce qu’elle a vécu, sans cacher le fait qu’en tant que Kurde, elle ne peut que défendre le droits des Kurdes à disposer d’eux-mêmes. Son œuvre peut ainsi être jugée comme militante et partiale. La critique d’une œuvre telle que Prison n°5 nécessite-t-elle pour autant de se transformer en analyse de la représentation du conflit opposant l’État turc aux autonomistes ou indépendantistes Kurdes ? Il faudrait pour cela détailler les approximations, les manques, les exagérations, les stratégies rhétoriques permettant d’adhérer à son discours… Autrement dit, faut-il être spécialiste en Histoire ou géopolitique pour écrire la critique de ce livre ? Il est aisé, en tous cas, de considérer en bloc Prison n°5 comme de la propagande pro-Kurde, mais tout autant facile de considérer cette œuvre comme in-critiquable en raison de ses conditions de réalisation autant que de son sujet, telle une relique sainte.

On peut admirer à juste titre le courage de l’artiste et journaliste Zehra Doğan qui l’a écrite et dessinée dans les prisons de Diyarbakır et de Tarsus en Turquie, puis a trouvé en France du soutien pour faire éditer son récit, notamment en Jacques Tardi et Dominique Grange. On connaît la volonté de ces derniers d’utiliser la bande-dessinée et la musique pour lutter contre les violations des droits humains (en cet anniversaire méprisé de la Commune de Paris, il faut lire et relire Le Cri du peuple adapté par Tardi, réédité par Casterman).

Toutefois, à la différence de ces artistes, Zehra Doğan n’a pas choisi de produire une œuvre politique, comme elle l’affirme dans son entretien avec Chloé Dubois, car à la différence des créatrices et créateurs vivant en situation de paix qui s’engagent dans une lutte, la journaliste et artiste Kurde a été prise par la lutte comme depuis l’intérieur d’une tornade, parce que c’était sa vie, celle de ses proches, la destinée de sa région et de sa culture qui étaient en jeu :

Mes œuvres sont politiques parce que les choses que j’ai vues m’ont transformée. J’ai dû résister aux violences qui sont venues à moi d’une manière ou d’une autre. Je ne produis pas dans l’intention de faire des œuvres politiques, pour attirer l’attention ou pour faire prendre conscience de quelque chose. Je le fais en tant que personne qui a vécu toutes ces choses, en tant que victime de cette guerre. Je n’ai rien choisi. De fait, mes œuvres sont politiques. Mais sans ça, elles ne le seraient peut-être pas.[2]

L’artiste et journaliste Zehra Doğan avait déjà fait publier en France un premier livre aux Éditions Fage, Les yeux grands ouverts[3]. Les dessins qui furent exposés et publiés sous ce titre avaient été transmis à son éditrice Laurence Loutre-Barbier à l’occasion d’une remise en liberté sous condition. « J’ai voulu te rencontrer parce que tu me semblais n’avoir aucun inquiétude[4] », lui avait dit Zehra.

Maintenir l’image du monde extérieur, même en prison

Au cours de ces quelques semaines de répit, Zehra Doğan a poursuivi son œuvre militante, quitte à risquer une nouvelle condamnation en Turquie, pour « qu’une partie d’elle puisse continuer à exister librement », comme l’explique Laurence Loutre-Barbier. L’éditrice explique : « L’inquiétude, elle n’en a pas besoin et elle ne veut pas qu’elle vienne voiler sa force. Elle ne veut pas s’arrêter aux peurs inutiles que l’on peut avoir pour elle.[5] » Zehra Doğan refuse d’être considérée comme une héroïne : elle n’a fait que continuer à dessiner et à écrire là où il était interdit de témoigner, alors que bien d’autres luttèrent pour les droits qui étaient les siens par la grève de la faim ou la rébellion.

Lorsqu’elle ne vise pas l’extermination pure et simple, le but de toute répression (comme le montre Prison n°5) est de réduire la personne qui se rebelle à un ensemble de comportements contrôlables, qui s’inscrivent dans le système de pensée du pouvoir (notamment par le contrôle de la langue parlée et de la culture) et sont censées remplacer les pensées dissidentes, ou au moins garantir que des actions militantes ne seront pas réalisées. C’est ce qu’a vécu Zehra Doğan dès son enfance, avant même d’être emprisonnée :

À l’école primaire, j’ai eu une institutrice qui venait de la région de la mer Noire, et qui ne parlait que le turc, imposé comme langue officielle. Nous ne comprenions pas un seul mot de ce qu’elle disait, et elle ne nous comprenait pas non plus. Elle nous considérait comme des idiots… On nous imposait de réciter le serment, qui fait dire à tous les enfants scolarisés qu’ils dévouent leur vie à la Turquie, de chanter l’hymne national, de promouvoir le culte du drapeau… Mes années scolaires sont ainsi passées dans l’apprentissage de la langue turque, la découverte de l’injustice et des discriminations.

(Entretien réalisé pour le dossier de presse)

Continuer à travailler comme journaliste et artiste en prison, comme l’a fait Zehra Doğan, c’est persister à être soi en refusant que le pouvoir carcéral s’exerce sur une partie de ses actions (cf. Surveiller et punir de Michel Foucault sur l’exercice du pouvoir en prison). Ce que fit l’artiste et journaliste était une résistance à sa manière, secondée par la solidarité des autres détenues Kurdes, impossible sans elles : « Maintenir l’image malgré tout : maintenir l’image du monde extérieur et, pour cela, arracher à l’enfer une activité de connaissance, une sorte de curiosité quand même », comme l’écrit Georges Didi-Huberman dans son essai Images malgré tout (2003).

Il s’agit pour Zehra Doğan, comme pour Germaine Tillion déportée à Ravensbrück, d’« exercer son observation, prendre des notes en secret ou tenter de mémoriser le maximum de choses ». Quand bien même l’issue était impossible, quand bien même les dessins ou les textes n’avaient aucune chance d’être lus hors de la prison ou du camp, il s’agissait de conserver le plus possible de son humanité et de son identité par cette action. Les historiens ont pu le constater à l’étude des Rouleaux d’Auschwitz, ces textes retrouvés dans les ruines du camp d’extermination, cachés ou enterrés afin qu’un jour quelqu’un les trouve et lise ce qu’une femme ou un homme ont pensé en ce lieu de mort (que nous ne comparons pas aux prisons turques). Simplement dire au monde qu’ici, quelqu’un a maintenu son image, malgré tout.

Comme l’écrit Georges Didi-Huberman : « « Savoir et faire savoir est une manière de rester humain » écrit Tzvetan Todorov à propos des Rouleaux d’Auschwitz. Maintenir, aussi, l’image de soi, c’est-à-dire « sauvegarder son moi » au sens psychique et social du terme.[6] » Comment peut-on écrire la critique d’une production réalisée pour « sauvegarder son moi » ? On peut renverser cette question en considérant que l’enjeu de bien des œuvres qui n’ont pas été réalisées en prison ou dans un camp est aussi de « sauvegarder son moi », tels les romans de Philip K. Dick Substance Mort (1977) et Siva (1981), parmi d’autres. Malgré tout, Prison n°5 s’impose au critique comme un rocher difficilement abordable selon les critères traditionnels de jugement des œuvres d’art et des récits.

Persister dans la critique, malgré tout

La personne qui décide d’écrire malgré tout une critique d’une œuvre de témoignage aussi politique que Prison n°5, doit mettre de côté l’admiration éprouvée envers l’auteur ou autrice de l’œuvre et affronter le livre, son récit et ses images. Mais selon différents critères ? D’œuvre d’art, d’Histoire, de témoignage ? Selon la manière dont on l’aborde, les implications et les conséquences sont différentes :

- comme nous l’avons évoqué plus haut, aborder Prison n°5 sous l’angle de l’Histoire nécessite des compétences bien spécifiques et de pénétrer au cœur de tout ce qui fait polémique ;

- l’aborder comme témoignage implique d’affirmer qu’il s’agit d’un point de vue d’un individu sur des faits, avec tout ce que cela dit et ne dit pas de ces faits historiques, comme les historien-ne-s le savent bien ;

- enfin, l’aborder comme une pure œuvre d’art implique de faire abstraction des causes de la production de cette œuvre, ce qui peut être jugé comme un non-sens.

Ensuite, selon quelle valeur peut-on juger Prison n°5, puisqu’il s’agit le plus souvent d’énoncer un jugement sur une œuvre lorsqu’on la critique ? Il nous semble qu’il est possible de définir plusieurs critères possibles pour évaluer une œuvre de témoignage telle que Prison n°5, selon la valeur à laquelle la critique va donner plus ou moins d’importance :

- la valeur artistique (en jugeant le choix et la maîtrise des techniques de dessin, par exemple) ;

- la valeur discursive et réflexive (en jugeant la maîtrise de son discours et la réflexion qu’elle provoque) ;

- ou alors la valeur politique ou militante (en évaluant sa portée, sa capacité à mobiliser pour soutenir la cause défendue).

Alors, comment avons-nous abordé Prison n°5 et selon quels critères l’avons-nous jugé ? La réponse était contenue dans la question ouvrant cet article : comment critiquer une telle œuvre ? Après l’émotion, c’est ce questionnement qui s’est imposé à nous (à moi) et nous a conduit à écrire ce long texte. Or, n’est-ce pas le pouvoir de révéler, de bousculer et d’interroger qui fait l’intérêt d’une œuvre de dénonciation (donc politique) ? Prison n°5 nous a fait sortir de notre zone de confort. De ce point de vue, c’est un livre très efficace. Enfin, parce que nous pensons qu’il faut considérer l’œuvre née dans les prisons turques comme la production d’une personne qui choisit de continuer à être artiste même lorsque ce n’est plus possible, alors nous pensons qu’il faut persister à critiquer Prison n°5 comme une œuvre d’art de bande-dessinée, comme on peut critiquer Le Verfügbar aux Enfers pour ses qualités d’opérette. Il faut persister dans la critique, comme l’artiste persiste dans la création. Ainsi, nous maintenons une image du monde : celle d’un monde où la critique a le droit d’exister, quelle qu’elle soit.

Notre critique de Prison n°5, publiée le 6 juin 2021 : « Prison n°5 – Zehra Doğan, l’art malgré tout »

Nous vous invitons à lire l’entretien avec Zehra Doğan sur le site de TV5 Monde, réalisé par Chloé Dubois (membre de collectif Focus, collectif de journalistes et de documentaristes indépendant·es).