Après ses séries Bambi (1998), Soil (2004) et la très remarquée Wet Moon (2011 au Japon, 2014 en France), Atsushi Kaneko est de retour avec Deathco, publié chez Casterman depuis janvier 2016. Une orgie gothico-punk grand-guignolesque et cinématographique à souhait, baignée dans un bain de pop culture foutraque comme seuls les japonais peuvent en inventer. Bien qu’une influence clairement américaine se fasse sentir dans le dessin, l’univers et les références à la fois visuelles et thématiques, la folie qui imprègne Deathco est bien nippone. Loin de la complexité et du sérieux de Wet Moon, qui valut à son auteur de recevoir le Prix Asie de l’Association des critiques et journalistes de bande-dessinée en 2014, cette nouvelle série présente une violence aussi décomplexée que régressive, dont le côté surréaliste l’oriente dès lors du côté de la farce macabre. Avec très peu de dialogues et d’impressionnants aplats de noir, Atsushi Kaneko installe une atmosphère de néo-noir déglingué, remplie d’une tension prête à éclater d’un moment à l’autre.

Après ses séries Bambi (1998), Soil (2004) et la très remarquée Wet Moon (2011 au Japon, 2014 en France), Atsushi Kaneko est de retour avec Deathco, publié chez Casterman depuis janvier 2016. Une orgie gothico-punk grand-guignolesque et cinématographique à souhait, baignée dans un bain de pop culture foutraque comme seuls les japonais peuvent en inventer. Bien qu’une influence clairement américaine se fasse sentir dans le dessin, l’univers et les références à la fois visuelles et thématiques, la folie qui imprègne Deathco est bien nippone. Loin de la complexité et du sérieux de Wet Moon, qui valut à son auteur de recevoir le Prix Asie de l’Association des critiques et journalistes de bande-dessinée en 2014, cette nouvelle série présente une violence aussi décomplexée que régressive, dont le côté surréaliste l’oriente dès lors du côté de la farce macabre. Avec très peu de dialogues et d’impressionnants aplats de noir, Atsushi Kaneko installe une atmosphère de néo-noir déglingué, remplie d’une tension prête à éclater d’un moment à l’autre.

Une farce macabre post-moderne

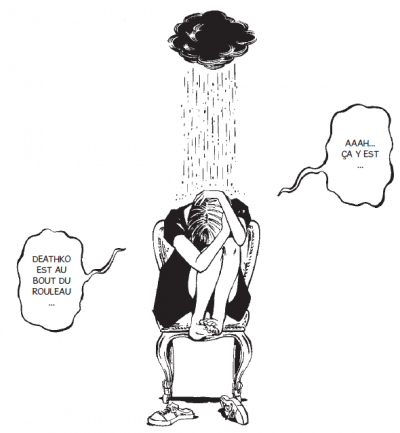

L’histoire est simple : dans un monde dystopique où le crime est roi, tout un chacun peut devenir tueur à gages (ici nommés « Reapers », les moissonneurs) et travailler pour la mystérieuse Guilde, qui place des contrats sur la tête de cibles à abattre, des assassins, escrocs, mafieux, bref, de gros poissons peu recommandables. Lorsque la Guilde décide de placer un contrat sur la tête de quelqu’un, elle publie un communiqué qu’elle envoie aux Reapers, qui se lancent ainsi dans une véritable chasse au trophée, n’hésitant pas pour cela à tuer leurs adversaires. Les Reapers sont de drôles de personnages, tous déguisés, allant des pom-pom girls tueuses aux lapins géants armés de haches. D’âge et de milieux différents, leur but est de remporter la prime, bien qu’ils sachent au final très peu de choses au sujet de cette fameuse Guilde qui les emploie. Parmi eux, Deathko est une pré-adolescente gothico-punk mélancolique et nihiliste, qui hait le monde entier (le cliché de l’ado rebelle, en somme, mais poussé à son paroxysme), qui le lui rend bien. Foncièrement étrange et mystérieuse, elle vit dans un ténébreux château en compagnie de Madame et passe son temps à fabriquer des jouets tueurs, dont elle se sert le moment venu avec une sauvagerie sans égale. On ne sait rien d’elle, si ce n’est qu’elle ne sait rien faire d’autre à part tuer et qu’elle plonge dans un état limite catatonique une fois sa mission accomplie…

L’histoire est simple : dans un monde dystopique où le crime est roi, tout un chacun peut devenir tueur à gages (ici nommés « Reapers », les moissonneurs) et travailler pour la mystérieuse Guilde, qui place des contrats sur la tête de cibles à abattre, des assassins, escrocs, mafieux, bref, de gros poissons peu recommandables. Lorsque la Guilde décide de placer un contrat sur la tête de quelqu’un, elle publie un communiqué qu’elle envoie aux Reapers, qui se lancent ainsi dans une véritable chasse au trophée, n’hésitant pas pour cela à tuer leurs adversaires. Les Reapers sont de drôles de personnages, tous déguisés, allant des pom-pom girls tueuses aux lapins géants armés de haches. D’âge et de milieux différents, leur but est de remporter la prime, bien qu’ils sachent au final très peu de choses au sujet de cette fameuse Guilde qui les emploie. Parmi eux, Deathko est une pré-adolescente gothico-punk mélancolique et nihiliste, qui hait le monde entier (le cliché de l’ado rebelle, en somme, mais poussé à son paroxysme), qui le lui rend bien. Foncièrement étrange et mystérieuse, elle vit dans un ténébreux château en compagnie de Madame et passe son temps à fabriquer des jouets tueurs, dont elle se sert le moment venu avec une sauvagerie sans égale. On ne sait rien d’elle, si ce n’est qu’elle ne sait rien faire d’autre à part tuer et qu’elle plonge dans un état limite catatonique une fois sa mission accomplie…

A partir de ces quelques éléments d’intrigue, Atsushi Kaneko parvient à brosser un univers visuellement foisonnant, dont on sent qu’il ne demande qu’à se développer et s’étendre pour nous en révéler chaque fois un peu plus. Ces deux premiers tomes constituent une introduction pleine de panache à une histoire, entre néo-noir et fantastique, qui pourrait partir dans maintes directions. Visuellement, mais également par son rythme, Deathco est un manga lorgnant du côté du comics, ce qui devrait plaire aux amateurs du genre. Entre The Crow et Batman pour l’aspect gothique et le look de son héroïne, le manga possède aussi une touche plus naïve, quasi-enfantine, pour certaines cases et illustrations mettant en scène Deathko et sa petite chauve-souris à pattes longues Taram. On sent également de manière manifeste l’amour du mangaka pour le cinéma américain. Si l’influence de David Lynch planait sur Wet Moon, on pense plutôt ici au Quentin Tarantino de Kill Bill, que ce soit pour les personnages de gangsters et petites frappes (la 2e cible de Deathko, notamment), les pom-pom girls tueuses ou encore la violence au grand-guignol assumé, dans une approche clairement post-moderne. Côté japonais, on ressent fortement l’influence de Suehiro Maruo, maître du manga d’horreur, dont le style a beaucoup inspiré Kaneko depuis ses débuts.

Une maestria visuelle peu commune

Mais l’intérêt de Deathco ne tient pas qu’à ses influences et références piochées au sein de la pop culture, loin de là. Atsushi Kaneko, qui ne recourt à aucun assistant pour ses arrière-plans, fait preuve d’une inventivité folle au sein de ses cadrages et d’un sens du détail impressionnant. Jouant sur les contrastes et le clair-obscur avec une maîtrise peu commune, il créé ici une oeuvre visuellement marquante, entièrement en noir et blanc si l’on excepte les quelques pages couleur de l’introduction du 1er tome. Une oeuvre qui sort véritablement du lot, loin de l’uniformisation mercantile qui guette le genre. En cela, cette nouvelle série est à conseiller autant aux amateurs de manga à la recherche de titres atypiques qu’aux personnes souhaitant découvrir le genre loin de certains clichés qu’on peut avoir en tête. L’histoire a beau tenir sur un timbre poste, cela n’a guère d’importance car les personnages sont bien plantés et l’atmosphère, le rythme, l’enchaînement des planches fait que l’on se laisse facilement happer par cet univers.

Mais l’intérêt de Deathco ne tient pas qu’à ses influences et références piochées au sein de la pop culture, loin de là. Atsushi Kaneko, qui ne recourt à aucun assistant pour ses arrière-plans, fait preuve d’une inventivité folle au sein de ses cadrages et d’un sens du détail impressionnant. Jouant sur les contrastes et le clair-obscur avec une maîtrise peu commune, il créé ici une oeuvre visuellement marquante, entièrement en noir et blanc si l’on excepte les quelques pages couleur de l’introduction du 1er tome. Une oeuvre qui sort véritablement du lot, loin de l’uniformisation mercantile qui guette le genre. En cela, cette nouvelle série est à conseiller autant aux amateurs de manga à la recherche de titres atypiques qu’aux personnes souhaitant découvrir le genre loin de certains clichés qu’on peut avoir en tête. L’histoire a beau tenir sur un timbre poste, cela n’a guère d’importance car les personnages sont bien plantés et l’atmosphère, le rythme, l’enchaînement des planches fait que l’on se laisse facilement happer par cet univers.

Avec ces deux premiers tomes aussi inventifs qu’accrocheurs, Deathco s’impose comme une nouvelle série sur laquelle il va falloir compter au sein de l’univers du manga. Susceptible de plaire à un large public, du connaisseur pointu à l’ado amateur de mangas et de comics, cette oeuvre se distingue par son univers visuel foisonnant, sa maîtrise du cadre et du rythme et son ambiance clairement déjantée, marquée par une violence disproportionnée qui ne se prend pas au sérieux. Que les âmes sensibles se rassurent : cette violence reste suggérée à l’image, nous épargnant les détails les plus gores. Introduction idéale, car plus facile d’accès, à l’oeuvre d’Atsushi Kaneko, Deathco est clairement destiné à un public international, tout en retenant la richesse et la singularité de l’univers du mangaka. Il faut également saluer le choix de Casterman, qui possède déjà un beau catalogue en la matière, de publier une fois de plus un manga d’une qualité remarquable. Le 3e tome (le dernier sorti au Japon jusque-là), qui sera publié fin mai, risque bien de nous en apprendre davantage sur cette fameuse Guilde et, pourquoi pas, son étrange héroïne…

Deathco, tome 1 & 2 d’Atsushi Kaneko, Casterman, 6 janvier 2016, 198 et 194 pages. 8,45€