Eté 1969 : la fin de l’innocence

Eté 1969 : la fin de l’innocence

Un an après Eva, roman en partie autobiographique où il sondait le passé tourmenté de sa femme, exploitée dès sa jeune enfance par une mère photographe au comportement pervers, Simon Liberati est de retour avec California Girls, oeuvre terrible, parfois difficilement soutenable, sur l’odieux meurtre de Sharon Tate et ses amis le 9 août 1969 par trois membres de la « famille » Manson ; tragédie qui signa la fin de l’innocence et du flower power aux États-Unis.

Hasard du calendrier, le livre, qui sort aujourd’hui aux éditions Grasset, paraît alors que The Girls, le premier roman de l’Américaine Emma Cline inspiré des mêmes événements, sort aux Éditions de la Table Ronde le 25 août. Deux livres de fiction, basés sur les mêmes événements et s’écartant tous deux de la figure tutélaire de Charles Manson pour se concentrer sur ce qui demeure, encore aujourd’hui, le plus mystérieux : la participation de plusieurs jeunes filles enjouées à ces meurtres particulièrement sanglants. Un rôle abject que la seule influence du gourou, qui aurait conditionné ses adeptes à coup de récits édifiants, orgies et consommation intensive de drogues dures incluant du LSD, ne suffit pas à expliquer.

Les deux auteurs, chacun à leur manière (nous reviendrons sur The Girls dès la semaine prochaine), tentent ainsi de mettre en mots l’indicible. Si Emma Cline a choisi une approche davantage psychologique, adoptant le point de vue d’une narratrice fictive et ne cherchant pas à coller à tout prix aux faits tels que nous les connaissons, Simon Liberati s’attache au contraire au moindre des détails — tout aussi sordides soient-ils — présentés dans la longue bibliographie sur le sujet, notamment l’épais document du procureur chargé d’instruire l’affaire, Vincent Bugliosi, Helter Skelter : The True Story of the Manson Murders. Auscultant le moindre élément, s’attachant également à ce que nous savons des jeunes filles ayant participé aux deux meurtres collectifs, les 9 et 10 août 1969, il livre un récit âpre et étouffant, narrant ces 36 heures décisives dans la vie de la « Famille », qui auront un impact dévastateur dès la découverte de ces crimes sordides.

Un récit ultra-documenté

Sans jamais chercher à donner de réponses toutes prêtes, un peu à l’image du film Elephant de Gus Van Sant (2003) qui montrait la multiplicité des éléments ayant pu aboutir à la tuerie de Columbine en 1999, laissant le spectateur se faire sa propre opinion, Simon Liberati plonge au cœur de l’horreur et (artifice assumé de la fiction) dans l’esprit des tueurs et plus particulièrement des jeunes femmes ayant participé, directement ou plus indirectement, aux massacres, convoquant une réalité froide et clinique, inhumaine, tout en nous rappelant à chaque ligne que ces crimes sont le fait d’êtres humains, d’hommes et de jeunes filles en fleurs perdues qui n’étaient pas forcément prédestinés à commettre l’irréparable. « J’ai écrit cette histoire le plus simplement possible pour exorciser mes terreurs enfantines », écrit l’auteur sur la quatrième de couverture. Comme si, en convoquant le moindre détail, le moindre fragment, et en se glissant dans la peau de ces jeunes filles qui apparurent rieuses à leur procès, il pouvait arriver à extraire l’essence du Mal, et à le rendre, non pas moins effrayant, mais moins immatériel.

Bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples : Liberati a beau imaginer les réactions, minute après minute, des différents protagonistes, leurs pensées les plus hallucinées, insignifiantes ou intimes, le mystère, l’opacité de ces figures demeure. On n’est d’ailleurs pas toujours très sûrs que les filles elles-mêmes savent ce qu’elles ressentent réellement, puisqu’elles semblent parfois percevoir les événements comme si elles en étaient à la fois actrices et spectatrices. Cependant, l’auteur se garde bien de donner une psychologie trop arrêtée à ces jeunes gens devenus tristement célèbres à travers le monde, et encore moins de leur trouver des excuses. Si Linda, la seule des quatre membres présents ce soir fatidique à la demeure de Sharon Tate et Roman Polanski, à ne pas avoir directement participé aux meurtres, se « contentant » de faire le guet, semble la plus humaine et « excusable » du lot, Simon Liberati n’hésite pas, par exemple, à démentir sa supposée compassion au détour de certaines phrases pour faire ressortir la jeune fille passive et en plein déni, terrorisée à l’idée d’être arrêtée plutôt que soucieuse de sauver la vie d’innocents. Il souligne également l’immaturité des filles et la gratuité de ces meurtres, vus par Susan Atkins, dite Sadie, 20 ans, comme un « trip » et une offrande à Charles Manson. Il accordera néanmoins, l’espace d’un instant, le bénéfice du doute à la plus perverse des filles Manson, qui prétendit au procès que sa dernière phrase à Sharon Tate, « Je n’ai aucune pitié pour toi, salope », ne s’adressait pas à l’actrice, mais à elle-même, Au détour d’une phrase, il fait monter la colère en Sadie, une colère contre elle-même, mais qui sera fatale à l’actrice hollywoodienne. Ce que l’on peut trouver un peu facile, bien que la haine de soi retournée contre autrui ne soit pas forcément impossible. Cependant, cet instant de « colère », comme un lointain écho humain, ne sera que fugace, la tueuse ne se montrant guère tourmentée par la suite et se vantant de son forfait lorsqu’elle découvre l’identité des victimes à la télé.

Quand la réalité devient fiction

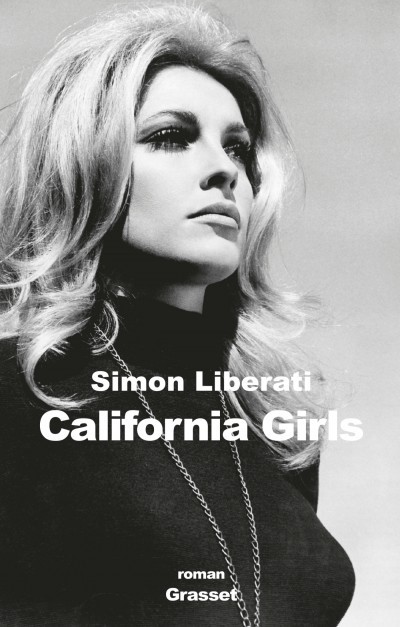

C’est aussi là que California Girls se révèle une lecture particulièrement dérangeante : présenté comme un roman, ultra-documenté et factuel, mais écrit comme une oeuvre de fiction, le livre de Simon Liberati, avec son écriture d’une finesse remarquable, sèche mais parcourue d’élans d’un mysticisme à la fois naïf et grinçant, nous happe à tel point qu’on en oublierait presque, à certains moments, que ces événements se sont bel et bien déroulés. Et c’est précisément à ce moment, lorsque nous nous surprenons à dévorer le livre, entre horreur et fascination, et à nous étonner de voir quels personnages intrigants les membres de la famille Manson font, que la réalité se rappelle à nous, provoquant un malaise certain. Le massacre à l’intérieur de la maison, qui aura duré moins de 30 minutes, s’étale sur 75 pages, dans ses détails les plus sanglants, bien que le supplice de Sharon Tate, qui devait accoucher dix jours plus tard, soit narré plus rapidement que les autres, afin d’éviter toute complaisance. Le portrait de l’actrice orne d’ailleurs la couverture du roman, se rappelant constamment à nous.

On s’interroge à un moment sur les intentions de l’auteur, l’ambivalence de sa démarche, avant de réaliser que celle-ci fait, au bout du compte, écho à la propre ambivalence que nous pouvons ressentir au sujet de nombreuses tragédies médiatisées, qui deviennent du coup des faits divers. Apprendre les faits par le biais de la télévision, des journaux, engendre inévitablement une distance et, peu à peu, une fiction, collective, se créé : chacun y va de sa théorie, de sa perception quant à la personnalité des victimes et des assassins, sans que cela dissipe pour autant le mystère. C’est bien ce qui s’est passé au lendemain de la découverte des meurtres commis par les membres de la tribu Manson, qui ne seront arrêtés que des mois plus tard : effrayés par la gratuité et la sauvagerie de crimes qui semblaient alors inconcevables, public et médias s’en sont pris aux victimes, laissant libre cours aux fantasmes sordides que la mise en scène effrayante de la scène de crime leur évoquait. Émergeait alors un récit macabre, qui en disait surtout long sur la société de l’époque et sa volonté de se rassurer. Récit qui sera balayé par l’inconcevable réalité : ce sont des hippies qui ont fait le coup. Un « mythe », si l’on peut dire, était ainsi créé, qui ne cesserait de hanter l’Amérique.

Evidemment, Simon Liberati ne rentre pas dans le jeu de la diabolisation, quelle qu’elle soit. Mais son approche, où faits documentés et subjectivité de la fiction sont intimement mêlés, met en évidence la manière dont, en allant collecter dans les médias le moindre détail, nous cherchons paradoxalement à nous distancer de la réalité, à l’observer telle une fiction, pour tenter d’en retirer un sens, quel qu’il soit, qui vienne mettre de l’ordre parmi ce chaos. Plutôt que de vouloir percer le mystère derrière le comportement de ces jeunes femmes dévouées à un seul homme – bien que l’auteur avance une hypothèse sur la place de la femme dans la société américaine des 60’s, avec laquelle on peut être ou non d’accord, mais qui n’explique rien à elle seule – l’écrivain semble davantage chercher à extérioriser la peur de toute une époque, sans prétendre connaître la vérité des êtres, qui demeurent fuyants, malgré les quelques éléments biographiques rendant compte du parcours des filles du clan Manson. De ce point de vue là, California Girls atteint brillamment son but et parvient à mettre le doigt sur ce qui rend cette affaire aussi effrayante et, de manière plus dérangeante, fascinante, nous interrogeant subtilement, en creux, sur notre rapport au réel.

California Girls de Simon Liberati, éditions Grasset, sortie le 17 août 2016, 337 pages. 20€