« Vanité des vanités, tout est vanité », (Ecclésiaste 1:2) cette phrase du Qohélet (« celui qui s’adresse à la foule ») que l’on attribue traditionnellement au roi Salomon a nommé une certaine catégories d’œuvres rappelant que la disparition est annoncée, sous la forme de fleurs qui commencent à se faner, de fruits qui commencent à pourrir, de mouches qui se posent sur des aliments, de savoirs accumulés qui n’empêcheront pas la mort, et bien sûr par la présence de crânes humains. La très belle exposition À la mort, à la vie ! Vanités d’hier et d’aujourd’hui du Musée des Beaux-Arts de Lyon (27 novembre 2021 – 7 mai 2022), dont nous avons publié la critique, a récemment proposé de découvrir comment se traduit la présence de la mort dans les œuvres regroupées sous le terme de vanités ou, plus largement, de memento mori. Dans cet article, nous allons les explorer plus en détail pour mieux comprendre leurs enjeux.

Les vanités comme genre pictural

Entre la seconde moitié du XVIe et la fin du XVIIIe siècle, de nombreux tableaux dépeignent la présence de la mort sous le vernis de la vie (festins délaissés, amas de savoirs humains que la présence d’un crâne rend vain, animaux morts rappelant le Christ mort sur la croix). En Europe, à cette époque, le genre pictural des vanités s’est surtout développé sous la forme de natures mortes, un terme à prendre au pied de la lettre comme l’explique le philosophe de l’art Jacques Darriulat :

« La mort rôde en effet autour de ces tables qu’aucune vie n’anime, et sa présence latente se fait manifeste quand, sur les tableaux de Vanités, paraît le crâne ricanant. Il s’agit bien cette fois, d’une « nature morte », c’est-à-dire de la Mort même, invisible et souveraine, mais représentée pourtant sur le théâtre de « nature ».1

Les vanités sont ainsi souvent des tableaux de nature morte, avec ou sans présence du crâne, mais aussi des scènes de genre montrant la futilité des plaisirs humains, sous la forme de musiciens, de fumeurs, de personnes riantes ou luxurieuses oubliant que la mort les guette, ou encore d’animaux morts que la beauté de la vie n’a pas encore quitté.

Protestantisme et catholicisme : des approches différentes de la nature morte

Ce type de tableau est souvent issu de territoires où le Protestantisme est majoritaire, car l’esprit des peintures de vanités est imprégné par celui de la Réforme au XVIIe siècle, comme l’explique Jacques Darriulat :

« Selon Calvin, la magnificence première de la création s’est trouvée irrémédiablement déformée et dépravée par le drame du premier péché. Satan a corrompu l’œuvre du Créateur, substituant à la splendeur de la Genèse une beauté fallacieuse, un éclat trompeur. De cette intime corruption, de cette fascination exercée par ce qui n’est qu’un simulacre, qu’une plate peinture, un festin de songe, le spectacle de la nature morte, ce théâtre du néant, témoigne magnifiquement.2 »

En ce qui concerne les natures mortes de ce temps, Jacques Darriulat invite à distinguer « la nature morte du don, ou de l’offrande, prédominante dans l’aire de la Contre-Réforme [catholique], qui implore notre regard et sollicite notre désir […] ; et la nature morte de l’abandon, prédominante dans l’aire de la Réforme, qui médite la persistance des choses privées d’âme, et l’attrait du néant qu’elles exercent3 ».

En Italie catholique, la Corbeille de fruits (1599) du Caravage déploie toute sa virtuosité pour mieux donner l’impression qu’il serait possible de manger les fruits, alors qu’ils ne sont que peinture, aussi vains que notre illusion de vie terrestre éternelle. Il ne propose pas le spectacle du pourrissement, à la différence des natures mortes de l’abandon « protestantes », mais propose une offrande qui invite, en retour, à ne pas céder à la tentation. Ce thème de la tentation est omniprésent dans les œuvres de vanités, travaillé d’une manière explicite dans les représentations de Marie-Madeleine ou Saint-Jérôme retirés dans le désert pour rejeter toute vanité, un crâne disposé dans le décor rappelant que leur corps est mortel.

L’illusion picturale au service d’une leçon morale

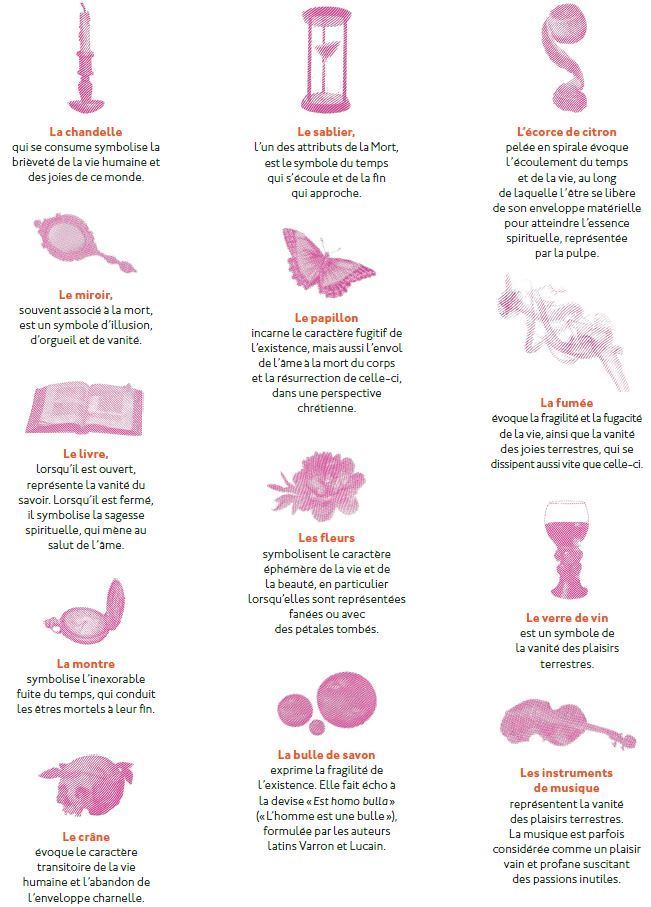

Les tableaux de vanités du XVIe au XVIIIe sont le plus souvent des morceaux de bravoure picturale où le peintre mobilise tous les procédés à sa disposition pour donner l’impression que les êtres, les objets, les aliments qu’il peint sont réels. Précision des détails, effets de lumière, de reflets, de matière, de transparence, tout concourt à donner l’impression que c’est là. Ce sont des pièges comme l’art de ce temps en regorge, pour faire prendre conscience que le spectateur a un corps dont les sens peuvent être facilement séduits et trompés, mais qu’il a aussi un esprit qui sait, qui n’oublie pas. Un esprit qui ne doit pas oublier, à l’époque, que la peinture est matérielle comme le corps, tandis que l’âme seule est immortelle. Ainsi, la peinture de vanités est alors un jeu avec le regard et l’esprit, rempli de signes de la mort à reconnaître : un sablier rappelant le temps qui passe, des insectes associés au pourrissement, une chandelle rappelant la brièveté de la vie humaine un citron pelé figurant l’écoulement du temps… Vous trouverez ci-dessous ces symboles, tirés du guide de l’exposition du Musée des Beaux-Arts.

Les symboles des vanités

Dès lors, les œuvres de vanités peuvent être considérés comme des jugements de la capacité des spectateurs de leurs époques à saisir leur message derrière leurs apparences. Tandis que « les couverts sur la table dressée luisent dans les ténèbres, la montre et le sablier font le décompte des jours qui nous séparent de notre mort, l’œil rond d’un poisson ou bien encore le reflet du peintre lui-même, discret hiéroglyphe sur le flanc bombé d’un vase d’argent ou sur une fantomatique bulle de savon (ou le reflet de la croisée qui marque le cristal du signe de la croix), nous épie, tapi dans le secret des choses.4 » C’est ainsi, selon Jacques Darriulat, que « la nature morte hollandaise regarde et juge, tel un tribunal fantastique venu de l’au-delà (cet au-delà dont le verre protecteur du tableau matérialise la fragile mais indépassable limite)5 ».

Un jeu avec l’espace-temps des spectateurs : le mystère des Ambassadeurs d’Holbein le Jeune

Il faut oser s’approcher du tableau pour dans un premier temps retrouver les signes du temps et de la mort qui y sont tapis, et dans un second temps réduire tout ce qui est peint à sa matière pour ne plus voir une représentation, mais des touches de pinceau, de la matière picturale. Ainsi, il faut se déplacer pour réduire le virtuose tableau des Ambassadeurs d’Holbein le Jeune (1533) à une masse déformée où ressort, en anamorphose, un crâne. Dans cette œuvre annonciatrice des vanités des siècles suivants, luxe, savoirs, musique, prestige social sont réduits à néant lorsqu’on se déplace et que la mort, seule, subsiste… Par un prodige de savoir pictural, paradoxalement !

L’historien d’art Jurgis Baltrušaitis a élaboré une hypothèse concernant le dispositif spatial permettant à cette oeuvre de troubler les visiteurs du commanditaire Jean de Dinteville, ambassadeur français, que nous citons d’après la page Wikipedia consacrée au tableau. Il rappelle à quel point son procédé d’anamorphose, en vogue en son temps, s’inscrit à la fois dans l’espace et dans le temps. Un espace qui est celui de la pièce où se trouvait la peinture et ses spectateurs. Un temps qui est celui déplacements de ces derniers d’un point de vue à un autre, mais aussi le temps de leur propre réflexion sur ce qu’ils perçoivent, jusqu’à l’émergence du discours moral qui constituait l’apothéose du dispositif : tout est vanité.

« Le Mystère des Deux Ambassadeurs est en deux actes. L’installation de la peinture dans une maison devait répondre à des prescriptions précises : pour que l’effet de son dispositif fût efficace, il fallait le mettre en bas du mur, au ras ou légèrement au-dessus du sol qui paraissait prolongé dans le tableau. Dans le château de Polisy, dont la reconstruction commença en 1544, elle fut sans doute placée par Dinteville dans une vaste salle, en face d’une porte et près d’une autre sortie, chacune des deux issues correspondant à l’un des deux points de vue. Imaginons une pièce avec une entrée d’un côté, au milieu, et deux portes latérales de l’autre, le cadre installé entre les deux, dans l’axe. Le premier acte se joue lorsque le spectateur entre par la porte principale et se trouve à une certaine distance, devant les deux seigneurs, apparaissant au fond comme sur une scène. Il est émerveillé par leur allure et par la somptuosité de l’apparat, par la réalité intense de la figuration. Un seul point troublant : l’étrange corps au pied des personnages. Le visiteur avance pour voir les choses de près. Le caractère physique et matériel de la vision se retrouve encore accru lorsqu’on s’en approche, mais l’objet singulier n’en est que plus indéchiffrable. Déconcerté, le visiteur se retire par la porte de droite, la seule ouverte, c’est le deuxième acte. En s’engageant dans le salon voisin, il tourne la tête pour jeter un dernier regard sur le tableau et c’est alors qu’il comprend tout : le rétrécissement visuel fait disparaître complètement la scène et apparaître la figure cachée. Au lieu de la splendeur humaine, il voit le crâne. Les personnages et tout leur attirail scientifique s’évanouissent et à leur place surgit le signe de la fin. La pièce est terminée. »

Jurgis Baltrušaitis

« Memento mori », ou la nécessité d’un souvenir inimaginable

Si les vanités de l’art européen sont rappellent constamment les écrits de l’Ecclésiaste et, plus largement, sont imprégnées de culture et de valeurs judéos-chrétiennes, elles prennent aussi leur source dans la culture antique romaine. En effet, selon H.S. Vernel, une sentence funèbre était prononcée au cours des triomphes des généraux romains : « memento mori » ou « respice post te, hominem te esse memento » (regarde derrière toi, souviens-toi que tu es un homme). Tout en tenant au-dessus de sa tête la couronne de laurier, un esclave répétait ces mots à l’oreille du général célébré. Les historiens divergent sur la formule prononcée, mais le lien entre les deux « est cependant évident, puisque le rappel de l’humanité signifie aussi bien la distinction d’avec les dieux que la finitude et la promesse de la mort6 » considère Benjamin Delmotte. Cette pratique antique rappelle que l’insistance sur la finitude de l’être humain et des êtres vivants n’est pas spécifique au judaïsme et au christianisme, comme le montre d’ailleurs l’exposition du Musée des Beaux-Arts au travers de crânes d’Indonésie sculptés dans de l’ivoire, ou des squelettes de bois du Nigéria.

Le terme memento mori implique un rapport à soi que le mot « vanités » ne met pas autant en évidence, car il est plutôt un regard porté sur le monde. Impératif de se souvenir de sa propre mortalité, le memento mori rappelle en effet l’importance de la mémoire dans la conscience de soi : homo sapiens est « celui qui sait », mais aussi par extension « celui qui sait qu’il sait » (homo sapiens sapiens). Cette conscience existe entre le plus déjà et le pas encore, entre un passé plus ou moins connu et un futur inconnu dont l’unique certitude est la mort. Le memento mori est ainsi un pont imaginaire entre le passé en mémoire (memento, souviens-toi) et le futur prévisible (mori, tu vas mourir), construit sur l’expérience du contact avec la mort ou par le discours.

Le memento mori est donc une entreprise de «”désenfouissement” de la vérité » qui « vient contrecarrer tout ce qui tend à enfouir la mort sous l’oubli et le déni7 », selon les termes de Benjamin Delmotte. Mais dans tous les cas, « dans ce concept d’une totale nihilisation [la pensée de sa mort future], on ne trouve rien où se prendre, aucune prise à laquelle l’entendement puisse s’accrocher8 » comme l’écrit Vladimir Jankélévitch. Qui s’est déjà pris au piège d’avoir tenté de se penser mort comprend que cela est impossible, du moins si la mort est néant, car celui qui pense ne peut s’imaginer incapable de penser ou de percevoir.

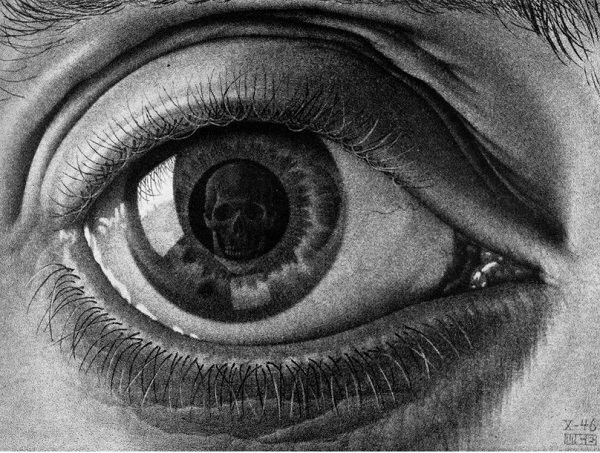

Jeu de regard : être spectateur de sa future disparition

En conséquence, peut-être, de cette incapacité à se penser autrement que vivant, conscient, Sigmund Freud écrivait que « personne, au fond, ne croit à sa propre mort ou, ce qui revient au même : dans l’inconscient, chacun de nous est persuadé de son immortalité9 » Or, puisque notre propre mort ne nous est pas représentable, alors « aussi souvent que nous tentons de nous la représenter nous pouvons remarquer qu’en réalité nous continuons à être là en tant que spectateur.10» Le rôle des œuvres de vanités, ou de tout memento mori, est donc de nous placer en tant que spectateur d’une figuration symbolique de notre mort future, puisque nous ne pouvons pas faire autrement. C’est pourquoi le tableau de vanités, « inversant le trait du regard, regarde celui qui le voit11 » comme l’écrit à juste titre Jacques Darriulat. Le crâne présent dans nombre de tableaux attire le regard du spectateur qui semble scruté en retour par les orbites vides. C’est le pouvoir fascinant des œuvres de vanités, qui invitent à méditer sur ce à que sera pour nous notre mort future : un non-évènement pour nous qui ne serons plus là.

Nous avons montré dans un article précédent comme le graveur Escher avait joué avec le paradoxe de ce regard dans sa lithographie Œil (1947) et comment le réalisateur Richard Kelly a utilisé cette référence au memento mori dans Donnie Darko (2001), un film dans lequel un adolescent est confronté à sa propre mort. Nous vous invitons à lire cette analyse pour prolonger cette réflexion. Un autre film de science-fiction, Blade Runner (Ridley Scott, 1982) est aussi hanté par les vanités comme nous le montrerons dans un livre à venir, qui sera publié par les éditions Rouge Profond, ce qui n’est guère étonnant quand on sait à quel point le roman de Philip K. Dick qu’il adapte est aussi imprégné par le christianisme. Il n’est guère étonnant, quand on sait la relation entre les vanités et la dénonciation biblique de l’orgueil humain, de constater que Ridley Scott a aussi eu recours dans son film à la référence au mythe de la tour de Babel, dont les représentations visent un but proche de celui des tableaux de vanités. Mais chut !… Ne dévoilons pas tout, disons simplement la science-fiction permet souvent, à notre époque, de nous mettre face à la perspective de notre future disparition, collective autant qu’individuelle.

Pour conclure cet article, nous vous invitons à vous engager sur une autre voie philosophique, celle du philosophe grec Épicure (de -341 à -270 av. J-C), qui écrivait à Ménécée que « de tous les maux qui nous donne le plus d’horreur, la mort, n’est rien pour nous, puisque, tant que nous existons nous-mêmes, la mort n’est pas, et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n’existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu’elle n’a rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont plus. »