Nous avons chroniqué il y a quelques jours l’émouvant Journal d’Alfred Dreyfus écrit en 1895-1896 au cours de sa condamnation au bagne de l’Île du Diable, au large de la Guyane. Il nous rappelle le calvaire enduré par cet officier de l’armée française de confession juive, accusé à tort d’espionnage au profit de l’Allemagne. Dans #J’Accuse…! paru en 2021 aux éditions Delcourt, l’auteur de bande-dessinée Jean Dytar a raconté cette Affaire Dreyfus qui a déchiré la France et révélé les défaillances de la Troisième République et l’antisémitisme croissant qui sévissait dans le pays.

En complément de notre critique de #J’Accuse…!, cette œuvre essentielle, nous avons interrogé Jean Dytar sur son processus de création, ainsi que sur son approche de l’Affaire Dreyfus et ses parti-pris. Car Jean Dytar a choisi de se concentrer principalement sur son traitement médiatique, mettant ainsi de côté, notamment, les pensées de Dreyfus au bagne. Et pour mieux rendre actuelle cette terrible affaire, il a choisi d’imaginer que les moyens de communication d’aujourd’hui étaient disponibles à l’époque… Retour dans cette première partie sur la conception et la réalisation de #J’Accuse…! avec Jean Dytar, qui a accepté de nous révéler certains de ses secrets de fabrication.

À l’origine du projet de raconter l’Affaire Dreyfus en bande-dessinée

Culturellement Vôtre : Comment passe-t-on de Florida, récit historique à l’encre et à l’aquarelle situé au XVIIe siècle, à #J’Accuse…! en noir et blanc ? Quel fut le principal « moteur » pour vous lancer dans ce projet : le sujet, l’époque, les envies graphiques ? Ou un peu de tout ça !

Jean Dytar : En fait, il y a eu un autre livre intermédiaire, davantage destiné à un public jeunesse, Les Tableaux de l’ombre [publié en 2019 aux Éditions Delcourt, ndlr]. Il s’agit d’une bande dessinée plus légère, qui s’amuse avec les tableaux méconnus du Louvre, joue de détournements d’images, et interroge sous des dehors humoristiques la place que prennent la célébrité ou la visibilité dans notre société. La starification d’une Joconde dépressive y est mise en regard avec le nombre de likes d’un youtubeur… Bref, on est loin du registre historique et le style graphique est plus naïf, plus « rond » !

Malgré la diversité apparente de ces livres, j’ai l’impression que je poursuis à chaque fois une façon d’interroger nos représentations, sur divers plans : des images bien sûr, qu’elles soient artistiques, documentaires, médiatiques, mais aussi les représentations mentales, les imaginaires, ou encore les représentations incarnées dans les mots, les récits, les discours… La bande dessinée est précisément un langage à la croisée de tout cela.

Je ne crois pas que ce centre d’intérêt me détourne des préoccupations pour le monde réel, au contraire : ce qui m’intéresse, ce sont les rapports que nous entretenons vis-à-vis du monde réel, présent ou passé, à travers les représentations que nous produisons. Ainsi j’aime mettre en scène la fabrique des représentations tout autant que déployer les effets qu’elles suscitent, qui peuvent être d’ordre esthétiques, psychologiques, politiques, sociaux…

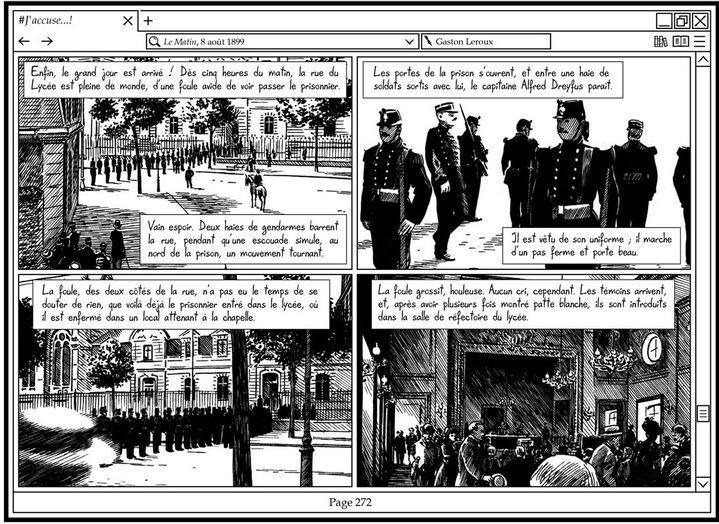

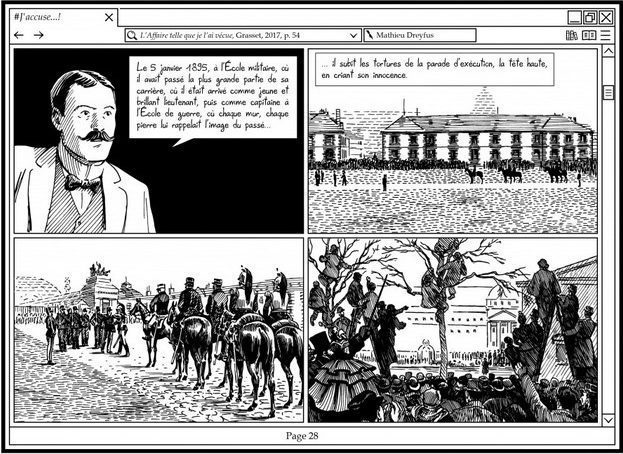

La fin de Florida est très explicite à cet égard : j’y montre la fabrication d’images composites basées sur une expérience vécue préalablement racontée et mise en images. L’occasion de mettre en évidence les écarts entre diverses formes de représentation d’une même expérience. S’y mêlent des questions de souvenirs, d’ethnographie, de propagande, et j’y évoque la question de l’impact de l’imprimerie sur les imaginaires des XVIe et XVIIe siècles. D’une certaine façon, avec #J’Accuse…!, je prolonge cette question en prenant cette fois comme sujet la presse de la fin du XIXe siècle dans le contexte en ébullition de l’affaire Dreyfus. J’y met en scène la façon dont la presse rend compte, avec des biais plus ou moins conséquents, du monde réel, et les effets produits par ces représentations sur le monde réel. Et, par le dispositif de mise en scène, un dispositif hybride entre la presse du XIXe et les médias d’aujourd’hui, numériques ou télévisuels, je mets ces phénomènes en miroir avec le débat public contemporain. [Pour une analyse des dispositifs utilisés par Jean Dytar, nous vous renvoyons à notre critique de #J’accuse…!, ndlr.)

La conception de la BD #J’accuse…!

C V : Comment en êtes-vous venu à transposer les moyens de communication du web dans la France du XIXe siècle ? Avez-vous parfois remis en cause ce choix de l’anachronisme, assez radical ?

J D : Ce dispositif (anachronique sur le plan de la mise en scène et au contraire rigoureusement respectueux des sources historiques sur le plan du contenu) était le pari du livre, dès le début. Je l’ai pensé comme un terrain d’expérience, avec la curiosité de découvrir ce que ce frottement allait pouvoir générer. Il y avait donc une part d’incertitude, en effet. Mais je dois dire que, après mes premiers essais, j’ai été convaincu que ça valait le coup de tenter l’expérience et je n’ai plus jamais eu de doute à ce sujet.

Mes envies graphiques et la forme de narration que j’envisage déterminent beaucoup le choix de mon sujet. En fait, le sujet lui-même n’est pas souvent le point de départ, mais plutôt le point d’arrivée d’une synthèse de plusieurs envies : j’identifie d’abord un domaine général, assez abstrait, qui ressemble plutôt à une question que j’aimerais soulever par la dramaturgie, la mise en scène, etc. (par exemple ici, entre autres, les mécanismes qui conduisent à la polarisation du débat public). J’identifie parallèlement une forme que j’aimerais explorer, et parfois cela me ramène à des envies de longue date qui n’attendaient que le sujet adéquat pour se développer (par exemple, la pratique graphique des hachures, mais aussi le livre-objet qui joue avec l’ergonomie de l’ordinateur).

A la confluence de ces désirs, je me suis finalement fixé sur le sujet spécifique de l’affaire Dreyfus, parce qu’il me semblait qu’il y aurait un terrain d’exploration fécond pour mettre en jeu et en cohérence ces envies générales entremêlées. Et le choix d’un contexte spécifique m’a entraîné dans des directions elles aussi spécifiques, que je n’avais pas envisagées au préalable. Par exemple, en termes d’écriture, le choix de faire un récit choral utilisant uniquement des sources écrites authentiques s’est imposé très vite étant donné le matériau extraordinaire auquel je me suis trouvé confronté une fois que j’ai choisi de travailler sur l’affaire Dreyfus. En terme de contenu, évidemment, si j’étais parti dans une autre direction, je n’aurais sans doute pas abordé les questions d’antisémitisme, du huis-clos dans les procès militaires ou des débats politiques sous la IIIe République…

C V : Quelle représentation aviez-vous de l’affaire Dreyfus avant d’entreprendre la réalisation de #J’Accuse…! ?

J D : J’en avais une connaissance stéréotypée, celle de tout un chacun, héritée de nos souvenirs scolaires et d’une culture générale alimentée par ci par là au fil du temps. Cela m’a tout de même donné quelques repères suffisants pour avoir l’intuition que quelque chose de pertinent pouvait être creusé dans cette direction, par rapport à ce que j’avais envie de raconter et mettre en scène. Assez rapidement, j’ai fait quelques lectures, visionné quelques documentaires pour savoir un peu mieux à quoi m’en tenir. Mon intuition a été renforcée et j’ai alors mieux cerné de quelle façon j’allais aborder l’Affaire. J’ai commencé à lire des choses bien plus précises, des témoignages [le manuscrit du journal de Dreyfus au bagne a d’ailleurs été édité, ndlr], des articles d’époque, et à partir de là j’ai conçu mon dispositif, qui était assez expérimental, et fait quelques essais. Ils se sont avérés à mes yeux, et à ceux de mon éditeur, stimulants. De quoi avoir envie de m’engager vraiment dans cette aventure, sans réaliser en fait encore totalement l’ampleur du chantier à venir !

Des recherches historiques à la création d’un récit fluide

C V : Comment avez-vous entrepris vos recherches historiques ? On peut imaginer que vous avez développé une certaine méthode au fur et à mesure de vos projets. Avez-vous constitué un dossier avant d’entreprendre la mise en image, ou s’est-elle poursuivie au cours de celle-ci ?

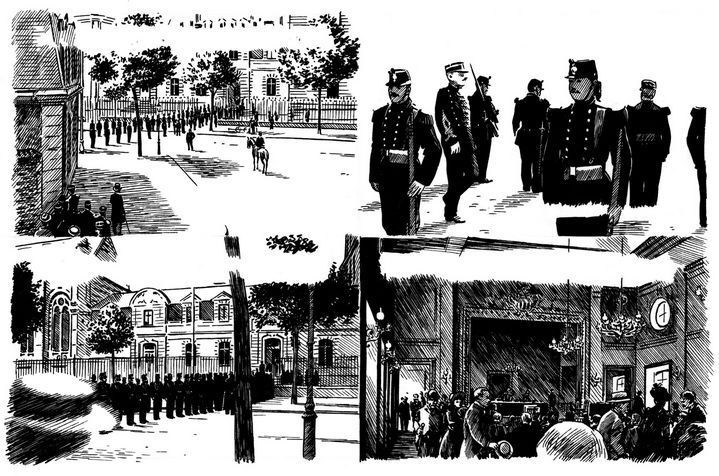

J D : A chaque projet, son dispositif et donc sa méthode de travail. J’avais déjà travaillé à partir de sources historiques, de témoignages, mais jamais avec le parti-pris de citer des extraits de textes authentiques. Et jamais à partir d’un si grand nombre de sources ! Donc d’emblée j’ai dû mettre en place une méthode de travail qui me permettait d’organiser les centaines de sources que je consultais. Des dossiers classés par années, puis par mois, pour les journaux numérisés. Pour les sources visuelles, des dossiers de sources d’époque, classés plutôt par sujet, par moments-clé (tel ou tel procès, par exemple) ou par personnage (nombreux portraits photographiques). Et des dossiers de sources contemporaines, avec de nombreuses captures d’écran de télévision ou d’internet…

Quand je prélevais tel ou tel extrait de texte pour le placer dans une sorte de vaste montage de textes qui était ma base de travail préalable à la mise en images, je prenais évidemment soin de noter scrupuleusement la source. J’ai passé six mois uniquement plongé dans les sources, à organiser un récit à partir de ces extraits, leur mise en regard, en essayant de trouver l’équilibre entre la tension dramatique, l’incarnation consistante de personnages, avec tout ce que ça implique de difficultés dans un récit choral où on les voit souvent de manière fugace, et la compréhension des situations. Des situations parfois complexes, qui demandait de distiller des informations dans un certain ordre, respectant le fil chronologique des événements mais aussi le fil de la narration que j’étais en train de tisser : par exemple, je ne pouvais pas faire intervenir trop de personnages en même temps, j’essayais de les amener à la connaissance du lecteur au compte-goutte.

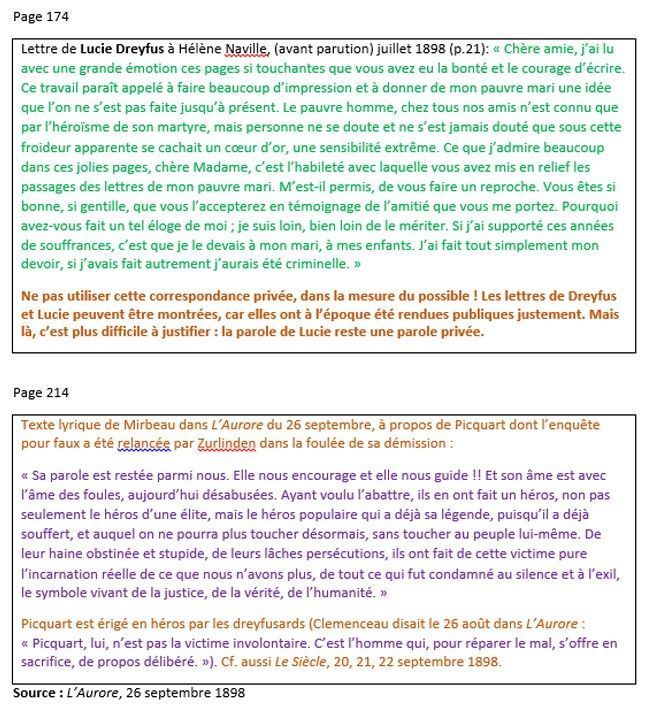

Pour ne pas me perdre, j’avais deux aiguillons : Mathieu Dreyfus, qui faisait le liant entre toutes ces dimensions (la tension dramatique est d’abord centrée sur son combat : libérer son frère par tous les moyens, de ce fait il est le personnage le plus incarné, et c’est souvent à partir de lui que l’on découvre toutes les autres dimensions, même si c’est moins vrai au fur et à mesure que l’affaire avance et concerne un grand nombre de personnages) et la volonté de mettre en scène spécifiquement le débat public (raison pour laquelle je ne raconte pas en détail les intrigues souterraines militaires, qu’elles soient du fait de l’État-major ou du lieutenant-colonel Marie-Georges Picquart, ni n’exploite quasiment rien des correspondances privées).

Pour ce qui concerne l’équilibre des représentations médiatiques, j’en suis venu à faire des comptes statistiques de la diversité des journaux en les catégorisant en fonction de leurs opinions, pour voir s’il y avait certains titres surreprésentés et tenter de trouver le dosage qui me convenait ! Bref, en terme de méthode, c’était très particulier comme forme d’écriture. Je m’étais aussi donné comme contrainte, étant donné le dispositif de mise en scène que je voulais faire, de considérer chaque page comme une unité autonome. Cela m’a permis de cadrer mon travail de narration par prélèvements de textes, et cela m’a paru un moyen de rythmer le livre, de lui donner un tempo. Ainsi, je pouvais alterner tel ou tel dispositif de page en page, sans m’interdire parfois la continuité.

Le travail de mise en scène, à partir de ce canevas de textes, a été en partie improvisé. Parfois j’imaginais dès le moment de choisir les extraits de quelle façon j’allais les transposer (plutôt réseau social, plutôt télévisuel…), parfois ce n’était pas le cas, et je faisais ces ultimes choix au fur et à mesure que je dessinais les pages, en fonction de ce qui me paraissait le plus pertinent, en fonction de la quantité de texte à conserver (j’essayais toujours d’en garder le moins possible pour ne pas être trop indigeste, car je savais que l’ensemble était tout de même dense), et aussi en fonction du rythme général du livre en train de se faire, à la recherche d’alternances de dispositif, ou de jeux d’échos avec telle autre scène, passée ou à venir…

Comment on réalise techniquement une BD comme #J’accuse…!

C V : Techniquement, il vous a fallu recréer les journaux sous une forme « web 2.0. », retrouver les polices d’écriture de l’époque, mettre en scène des extraits de journaux ou de livres comme s’il s’agissait de reportages… Comment avez-vous procédé ? Travaillez-vous uniquement par ordinateur ?

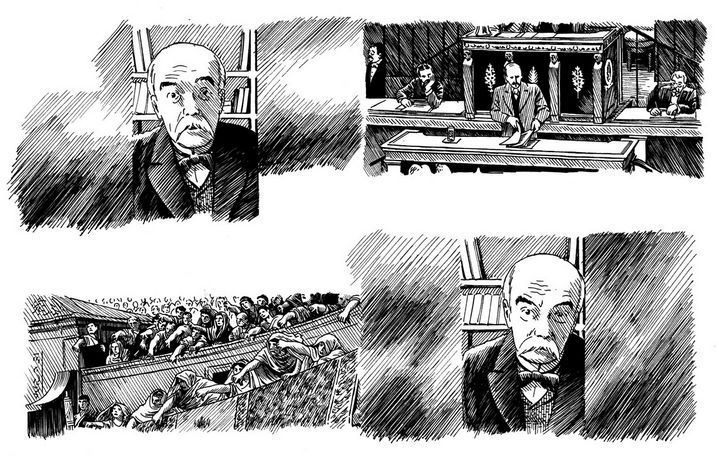

J D : J’ai dessiné toutes les pages sur papier, à la plume. Mais ce sont des images auxquelles il manque tous les cadres et tous les textes, lesquels ont été tracés ou écrits sur ordinateur.

Le travail souterrain, de recherche des sources écrites comme visuelles, s’est principalement fait par voie numérique. J’ai utilisé le site Retronews pour fouiller dans les archives numérisées de journaux anciens, et sans cet outil formidable, je n’aurais sans doute pas pu réaliser ce livre, en tout cas pas avec cette facilité d’accès aux sources. Je suis aussi allé à la BNF pour compléter mon corpus avec quelques sources non numérisées que j’ai pu consulter physiquement ou sur microfilms, mais c’est anecdotique.

Visuellement, toutes les pages ne relèvent pas à proprement parler de la bande dessinée : il y avait donc un travail de mise en page, avec par exemple l’utilisation de polices anciennes récupérées sur internet ou parfois, pour certains titres de journaux, l’insertion des typographies authentiques à partir des journaux d’époque numérisés. Également des insertions de publicités authentiques que j’ai nettoyées, voire partiellement redessinées pour qu’elles s’insèrent naturellement dans mon dispositif. Et puis la création, toujours avec des outils numériques, de signes, d’icônes, de détails comme les pouces baissés ou levés façon gravure, le petit phonographe qui indique le caractère sonore d’une simili vidéo, des émoticônes inspirés des masques du théâtre antique, etc. Ces éléments d’un langage graphique hybride que je me suis amusé à décliner et à placer ici ou là.

Mais tout ce travail sur écran était contrebalancé par beaucoup de temps passé à gratter du papier à la plume, dans un patient travail de hachures qui était l’occasion d’une autre sorte de concentration, d’un état physique où la tête est moins encombrée, où l’on fait davantage le vide. Et sur ce projet si dense et complexe, ces longues durées de dessin sur papier étaient comme une respiration bienvenue.

Entretien réalisé par mail en février 2022. La suite ici : Raconter l’Affaire Dreyfus (2/2) : Jean Dytar explique ses choix, dans laquelle l’auteur revient plus en détail sur l’Affaire et ses principaux protagonistes.